Поэзия 18-20 века

На чтение 4 мин Просмотров 1.3к. Опубликовано 23.11.2022

Первые десятилетия прошлого столетия называют серебряным веком русской поэзии неслучайно: именно в это время на литературном небосклоне появилось большое число звездных стихотворцев и прозаиков. Среди множества творческих направлений, таких как футуризм, имажинизм, символизм, наиболее выделяется акмеизм.

Акмеизм в поэзии «Серебряного века»

Суть понятия Акмеизм — как и многие литературоведческие термины, данное слово имеет греческие корни. Перевод звучит так: цветущая ветвь, острый конец.

Акмеизм – это модернистское течение, выделившееся в десятые годы двадцатого века из символизма и отличающееся от исходного направления ясностью художественных образов, простотой и понятностью языка.

Второе название: адамизм – по имени первого мужчины на Земле. Оба наименования использовались в качестве синонимов, но основным был первый термин. И в том, и в другом слове заложено преклонение перед расцветом, высшей степенью первозданности.

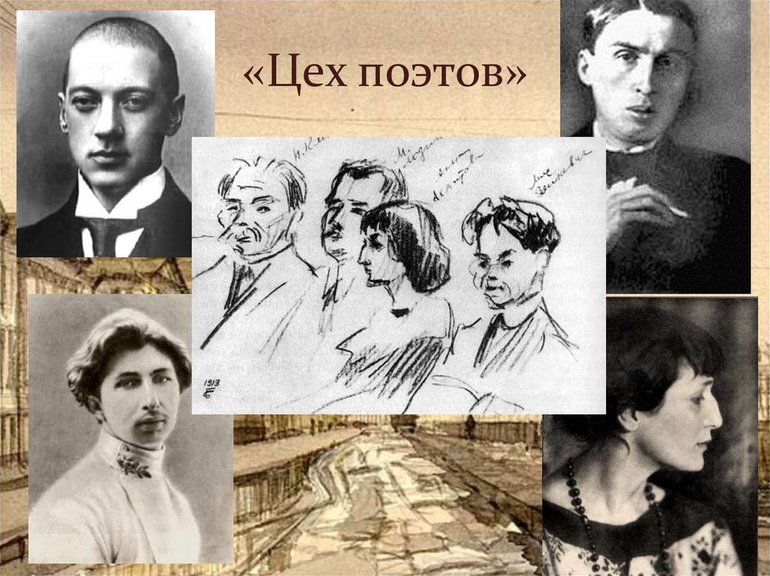

Акмеизм — поэты Серебряного века | Цех поэтов | Главное отличие символизма от акмеизма

Художественная концепция акмеизма

Теория акмеизма была написана знаменитым поэтом и ученым Николаем Гумилёвым. Он подробно изложил ее в статье о положительных и отрицательных признаках наследия символизма, увидевшей свет в 1913 году, то есть тогда, когда практика нового направления уже существовала.

Манифест акмеизма был воспринят членами кружка как руководство к действию, так как документ полностью соответствовал их взглядам. Гумилёв подчеркнул приоритет действительности: важно то, что есть сейчас, без выдумок и ассоциаций.

Представители акмеизма, по мнению теоретика, должны видеть реальность без отнесенности к времени, истории. Талантливый исследователь мечтал, чтобы созданное им литературное течение стало ведущим в художественном пространстве. Под акмеизмом он понимал обращение стихотворцев к миру простых предметов, обычных вещей, понятных и ясных для всех людей, а не только для избранных.

Принципы акмеизма

В сравнении с избыточно развернутыми положениями символизма принципы акмеизма сформулированы четко, кратко, но лаконично:

- обязательность употребления слов в прямом значении;

- отрицательное отношение к идеализации в описаниях предметов;

- воспевание естественности в проявлении чувств и эмоций;

- особое внимание к нюансам;

- минимум тропов и фигур;

- преобладание простых синтаксических конструкций;

- уважительное отношение к мировой культуре;

- гармонизация взаимоотношений человека и природы;

- натуралистичность.

История возникновения и развития акмеизма

Направление акмеизм берет начало в русском символизме. Это своеобразная демонстрация поэтами, ранее поддерживающими условные знаки в творчестве, своего несогласия с крайностями подобной лирики. Молодые поэты, совсем недавно ярые приверженцы учения Валерия Брюсова, отличавшегося идеализацией, мистицизмом, надуманностью тем и персонажей, захотели быть понятыми читателями.

Они создали собственный кружок, занялись разработкой самобытной теории и стали издавать журнал «Гиперборей», даже название которого говорит о многом: ветер, отодвигающий тучи на пути к солнцу. В периодике мастера слова печатали свои произведения. Поэтический цех не был закрытым сообществом, на заседания могли приходить и другие стихотворцы, имеющие иную точку зрения на теорию, не совпадающую с мнением кружковцев.

Акмеизм в литературе существовал только несколько лет, так как поэты, проповедующие данное направление, были слишком талантливы, чтобы сдерживать свое творчество какими-либо рамками и рутинными обязанностями.

Например, Н. Гумилёв, Г. Иванов, С. Городецкий, Анна Ахматова писала подобные стихотворения только в период своего раннего творчества. То же самое можно сказать и об Осипе Мандельштаме, поздние произведения которого коренным образом отличались от литературных примеров, созданных им в начале двадцатого века.

Основные представители акмеизма

В литературе серебряного века данное направление представлено замечательными поэтами и теоретиками. В их число входили следующие талантливые стихотворцы:

- Николай Гумилёв,

- Анна Ахматова,

- Осип Мандельштам,

- Георгий Иванов,

- Михаил Зенкевич,

- Михаил Лозинский,

- Владимир Нарбут,

- Сергей Городецкий и другие.

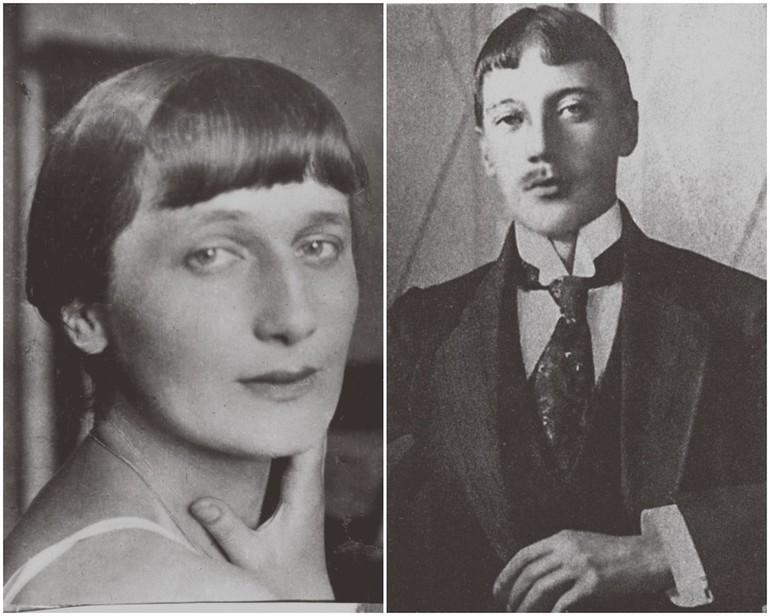

Анна Ахматова

Николай Гумилев

Георгий Иванов

Владимир Нарбут

Михаил Зенкевич

Сергей Городецкий

Михаил Лозинский

Осип Мандельштам

На мобильном телефоне слайдер лучше смотреть в горизонтальном положении.

Все литераторы внесли бесценный вклад в развитие теории, языка и оставили после себя богатое творческое наследие. Сами же поэты считали для себя примером классика И. Анненского, также начинавшего свое творчество в среде символистов, но самостоятельно пришедшего к осознанию верного пути в литературе.

Основные черты акмеизма

Читая русскую поэзию, каждый любитель стихотворных текстов без труда может определить, что перед ним произведение, относящееся именно к этому литературному течению, если знает основные черты акмеизма:

- точность образов;

- ясность изложения;

- детальное описание предметов;

- понятность, близость темы и идеи;

- реалистичность описываемых событий;

- строгость композиции;

- сюжетность.

Таким образом, несмотря на непродолжительность существования в период серебряного века акмеизма, его значение для дальнейшего развития русской литературы трудно переоценить.

Стихотворения Николая Гумилёва, Анны Ахматовой, О. Мандельштама являются образцами истинной поэзии. Последователи их творчества стали относиться к слову бережно, вдумываясь в его главный смысл. Их стремление донести до читателей идею с помощью правильно выбранных рифм и стихотворных размеров, уникального построения произведений сыграло решающую роль для становления литературного творчества двадцатого столетия.

Источник: stihigagaleva.ru

Что такое акмеизм: кратко и понятно

Начало 20 века ознаменовалось появлением в русской литературе новым, особым направлением, получившем название акмеизм. Оно возникло в противовес символизму, в котором преобладали недосказанность и загадочность. Последователи акмеизма воспринимали поэзию более конкретной и точной, понятной простому человеку. Это течение объединило лучших представителей поэзии Серебряного века, а также достигло в произведениях предельной сдержанности и лаконичности, стройности структуры.

Суть понятия

Название течения «акмеизм» имеет греческое происхождение. Слово «acme» с греческого языка переводится как цветение, расцвет. Акмеизм появился практически в недрах символизма, в тот период, когда молодые поэты, перенимая опыт старших товарищей, зачитывали свои стихи и выслушивали критику. Но постепенно молодежь объединились в поэтический кружок, отделившись от товарищей.

Их объединило отрицательное отношение к символизму, с его недомолвками и недосказанностью, таинственностью и мистицизмом. Стихи о том, чего и познать не дано, и увидеть может не каждый, широкой публике были вовсе не понятны.

Так вскоре появился «Цех поэтов». В «Цех поэтов» вошли не только представители «чистого акмеизма» А. Ахматова, Н. Гумилев и О. Мандельштам, но и несколько последователей адамизма — С. Городецкий, В. Нарбут и М. Зенкевич. Также, периодически в кружке появлялись и другие начинающие поэты, но акмеистами они не были.

Для акмеизма характерны строгая композиция, предметность образов, точность в деталях. Стихи передают истинные чувства человека, красоту реального мира.

Борис Эйхенбаум говорил, что основой направления была «идея равновесия, прочности, зрелости».

Молодые поэты-акмеисты начали издавать журнал «Гиперборей», печатая в нем статьи о новом направлении в литературе и стихи. Журнал выпускался в течение 5 лет, а номеров с напечатанными стихами поэтов-акмеистов было 10. Некоторое время, примерно год, журнал выпускался за границей, при поддержке эмигрантов из поэтических кругов.

Название издания было выбрано не случайно – люди, живущие в атмосфере праздника, вечно молодые и приближенные к богам в древнегреческой мифологии, назывались гипербореями. Таким образом, в названии журнала сформирована основная идея акмеизма. Во время одного из заседаний «Цеха» и было принято решение назвать новое направление акмеизмом.

Так как художественные рамки направления были слишком тесны для столь талантливых поэтов, долго акмеизм не просуществовал. Незадолго до начала Первой мировой войны среди представителей акмеизма произошел раскол, объединение было закрыто, просуществовав всего два года, и все дальнейшие попытки возродить его оказались безуспешны. Причиной распада «Цеха поэтов» стала ссора между Н. Гумилевым и С. Городецким. Таким образом, акмеизм так и не стал ведущим направлением в мировой литературе.

Основные черты акмеизма

Для русского акмеизма характерной чертой является точность и ясность образа, реалистичный взгляд на предмет. Поэзия склоняется в сторону камерности, при этом возвышаются первозданные чувства. По мнению акмеистов, слово приобретает свое первоначальное значение. Акмеисты часто обращались к мифологическим образам и сюжетам. Основными ориентирами часто становились архитектура, скульптура и живопись.

Стихи акмеистов интересны своей лаконичностью, строгостью поэтической структуры. В них смысловое значение слова и текста расширяется, и хоть написано немного, но за деталями, между строк, скрыто множество чувств и эмоций.

Принципы акмеизма

Главные черты акмеизма строятся на противопоставлении символизму и другим течениям того времени.

- Неприятие символизма и идеализации.

- Предметность и точность образа.

- Обращение к человеку и его чувствам.

- Возвращение к первозданным, подлинным чувствам.

- Внимание к деталям.

- Обращение к прошлым эпохам.

- Мировая культура – основа общей памяти человечества.

- Точность и четкая структура композиции.

Примечательно, что акмеизм в литературе серебряного века получил распространение только в России, но при этом жизнь и творчество его последователей оказали огромное влияние на поэзию в целом.

Стиль

Среди представителей акмеизма встречались и прозаики, но по большей части это направление развивали поэты. Произведения акмеистов были написаны в жанрах элегии или сонета, как правило, небольшого объема. Огромное значение придавалось красоте звучания текста. Одной из особенностей акмеизма было то, что стихи несли в себе отпечаток пессимизма, и некоторую долю трагизма.

Причем, пессимизм акмеистов передавал не отношение автора к действительности, а скорее, присутствие в ней посредством поэзии. Возможно, акмеисты стремились вернуться к идее чистого искусства, но понимание ими культуры связано с взаимоотношениями с миром и этическими ценностями. В их произведениях важнейшие духовные качества человека находят отражение в образах и мотивах. Физическое и духовное начала человека взаимосвязаны, и любое явление может стать проявлением некоего божественного замысла. У акмеистов принципы историзма и сопричастности также играют важную роль.

История в их произведениях – это то пространство, где герой осуществляет выбор. При этом, представители акмеизма не отстраняются от действительности и того мира, в котором живут.

Представители и примеры

Акмеизм в литературе был распространен только в России, представителями направления стали талантливейшие молодые поэты того времени. Самыми ярким представителями акмеизма считаются Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам. У каждого из них в произведениях были свои черты, характерные для автора. Читая их стихи, даже не зная автора, по определенным признакам, можно легко догадаться, кто их написал.

Например, Н. Гумилев в стихах реализует тягу к открытию миров, новых, непознанных человеком. В них он — первооткрыватель, воин. Гумилева вдохновляет муза странствий и приключений. Путешествуя по землям неведомых миров, он отдает дань уважения «явлению как таковому».

Впечатления от реальных путешествий в Африку он передал в своих стихотворениях, искусно переплетая с вымышленными странствиями в загадочных мирах. Таким образом, открывая в своих произведениях новые континенты, он противопоставляет их символизму. В период позднего акмеизма Гумилев написал несколько сборников, ведущей темой которых все также были путешествия по Африке.

Но в его стихах были не только вымышленные миры и странствия. В сборнике «Огненный столп» нашли отражение события, происходящие в революционной России. Поэт ассоциировал тот период с демонизмом и хаосом, а в его произведениях появились фольклорные и мифические герои. Вот разборы его работ:

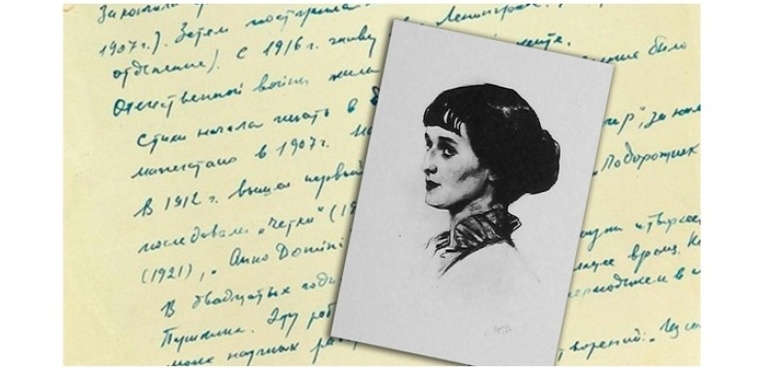

Творчество Анны Ахматовой в акмеизме было более одухотворенным, наполненным любовной лирикой. Ее произведения отличались трагичностью. В текстах, особенно ранних, отразились трагедии судьбы поэтессы, ее переживания в период смены двух эпох.

В период позднего творчества Ахматова уже меньше соблюдала теорию акмеизма, но такие важные принципы, как созидание и бережное отношение к слову, детальность образов, просвещение и связь времен, в ее произведениях оставались всегда. Ахматова смогла воплотить в своих произведениях лирический образ героини, идеала женщины. Она была первой в России поэтессой, писавшей о любви. Причем, в лирике Ахматовой переплетались личное и национальное – приняв на себя скорбь о смерти эпохи, она отразила в произведениях трагедию женской судьбы. Вот разборы ее работ:

- «Сжала руки…«

- «Заплаканная осень, как вдова…«

- «Приморский сонет«

Другие ее стихотворения и их анализ Вы найдете в поиске по сайту.

Акмеизм О. Мандельштама отличался и от Н. Гумилева, и от А. Ахматовой. В его произведениях преобладали конкретность, классические мотивы и торжественные интонации. Его герои пытаются преодолеть хрупкость человека, закостенелость мироздания, пустоту небытия. В его стихах каждый предмет был вписан в культурный подтекст, и герой был окружен не безликой вещью, а окутанной библейским контекстом «утварью» В своих произведениях он отразил и отношение к революции в России – для него это настоящая катастрофа – высказывает надежду на улучшение ситуации, возможно, даже при помощи представителей старой культуры. Мандельштам отличался остро развитым чувством историзма. Вот разборы его работ:

- «Мы живем, под собою не чуя страны«

- «Ленинград«

- «О свободе небывалой»

Другие его работы мы тоже проанализировали, ищите в поиске)

Акмеизм объединил лучших поэтов своего времени, с разными судьбами, взглядами на мир, подходом к творчеству. Они стремились очистить поэзию от излишнего иррационализма и мистицизма, привнеся в лирику твердость и ясность, возвращая традиции мировой культуры. Акмеизм оставил значительный след в российской и мировой литературе Серебряного века, очистив поэзию от излишней недосказанности, многозначности, сделав образы яркими и красочными.

Как определить тему и главную мысль произведения?

Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в 2023 году?

Как правильно написать эссе по обществознанию на ЕГЭ?

Источник: litrekon.ru

Акмеизм — основные черты и представители литературного направления

Акмеизм — литературное направление, возникшее в начале XX века в России. Его представители провозглашали предметность образов и тематики, материальность, точность слов. Течение считается культом конкретности, искусством взвешенных и вымеренных мыслей. Писатели, основавшие стиль: Гумилев, Городецкий. Современники русской поэзии видели истоки акмеизма в псевдониме Анны Ахматовой «akmatus».

Терминология движения

- Самоценность жизненных явлений и конкретных вещей.

- Облагораживание природы.

- Художественное преобразование несовершенных жизненных явлений.

В 1912 г. Н. Гумилёв, А. Ахматова, С. Городецкий, О. Мандельштам и другие поэты Серебряного века основали школу «Цех поэтов». Цель объединения — возрождение жизни.

Символизм, в отличие от акмеизма, имеет общие характеристики с музыкой:

- загадочность;

- многозначность.

Структура направления

При анализе акмеизма используются черты пространственных трехмерных направлений (живопись, архитектура, скульптура). Стихи акмеистов, в отличие от символистов, наполнены красотой, точностью, простым изложением. Основные слова передают тот смысл, который в них заложил поэт.

В стихах нет сравнительных оборотов, преувеличений, метафор. Принцип лирики — отсутствие агрессии, политики, социальных вопросов. На первой позиции находился духовный мир людей. Стихотворения состоят из кратких предложений, которые легко воспринимаются слухом, быстро запоминаются. Для сравнения с символистами, акмеисты были сплоченными между собой.

У них отсутствовала конкретная литературная платформа со стандартами, на которые могли опираться единомышленники при создании произведений.

Несмотря на сплочённость и дружбу единомышленников, между Городецким и Гумилёвым возник конфликт. В 1914 году школа распалась. Из её наследия можно выделить 10 выпусков журнала «Гиперборей». Взгляд Гумилёва продолжили следующие молодые поэты:

- Николай Оцуп.

- Георгий Иванов.

- Георгий Адамович.

Западноевропейские современники считают, что уникальная особенность акмеизма заключается в зарождении и получении развития движения только на территории России. Явление оказало значительное влияние на последующее развитие отечественной поэзии. К заслугам представителей акмеизма относится изобретение тонкого и особенного способа передачи духовного мира персонажей.

Для определения и узнаваемости стиля изложения поэты использовали простую своеобразную «материализацию» чувств. Свои произведения они публиковали в двух журналах: «Гиперборей» и «Аполлон».

Творчество писателей

В современной литературе течение называется акмеизмом. В двадцатые века направление имело следующие названия: адамизм (от имени первого мужчины — Адам) и кларизм (от французского слова «кларе» — ясность). Черты акмеизма как движения в литературе:

- разрыв с символизмом;

- преемственность с писателями-предшественниками;

- отказ от мистики.

Например, Мандельштам восхищался природой, сравнивая её с русским «номинализмом». В отличие от символистов, он не мыслил циклами, а стремился освободить поэзию от дезинтеграции. В 1910 году его стихи впервые опубликовали в журнале «Аполлон». В 1913 году вышло в свет стихотворение «Камень» с одноимённым сборником. Позже Мандельштам решил дописать книгу.

Через три года писатель познакомился с Цветаевой, а через год его избрали членом Всероссийского общества литераторов.

Николай Гумилёв — ещё один представитель акмеизма. Лирик родился в Кронштадте, а вырос в Царском селе. В 1902 году вышло его первое стихотворение «Я в лес бежал из городов…». Через год он познакомился со своей будущей женой — Анной Ахматовой. Из-за расставания с ней писатель сильно переживал, что часто отражал в своих произведениях.

После гимназии Николай уехал в Париж, поступив в Сорбонну.

Во Франции он работал над сборником «Романтические цветы». После поездки в Россию писатель уехал с экспедицией в Стамбул, Египет, Грецию. В 1912 году поэт объявил о появлении современного течения «акмеизм», а через год он уехал на Восток. С первых дней войны писатель находился на фронте. За храбрость его награждали дважды Георгиевским крестом.

В 1917 году уехал в Париж, где познакомился с Еленой дю Буше. Для неё был написан сборник «К синей звезде». В 1921 году Гумилёва арестовали, обвинив в участии в антиправительственном заговоре. Через 3 недели ему вынесли приговор — расстрел, а на следующий день его исполнили.

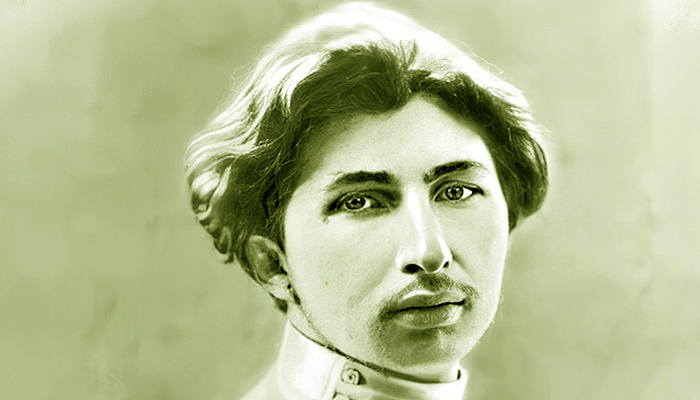

Анна Ахматова

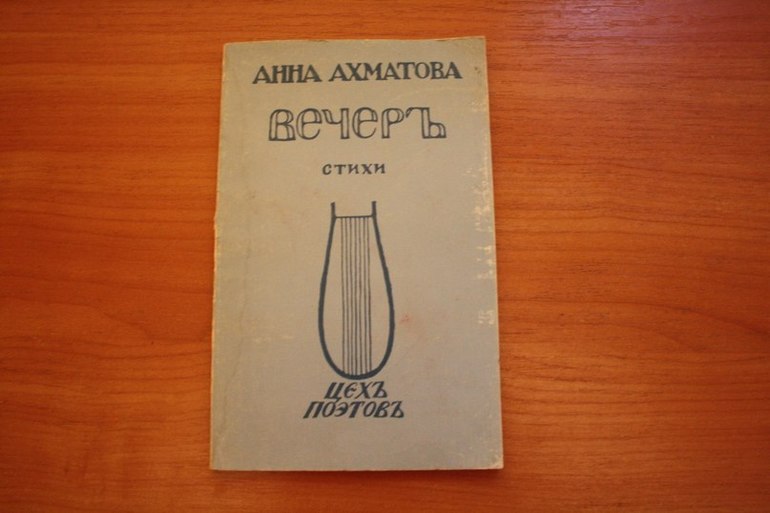

В 1889 году в Одессе родилась Анна Ахматова. Яркая представительница акмеизма училась в Мариинской гимназии, а позже поступила в Фундуклеевскую гимназию в Киеве. На протяжении всей своей жизни она училась, посещая исторические и литературные курсы. В 1910 году писательница вышла замуж за Гумилёва.

Первое стихотворение было опубликовано в 1911 году, а через год она выпустила книгу «Вечер». В 1914 году вышел второй сборник «Четки» с тиражом 1000 экземпляров. Через 3 года Ахматова издала третью книгу «Белая стая». В 1918 году поэтесса развелась с Гумилёвым и вышла замуж за учёного Шилейко. Через несколько лет они рассталась.

В 1922 году Ахматова познакомилась с Пуниным.

Можно выделить период 1935—1940. В эти годы Анна Ахматова затрагивала трагические темы, посвящённые арестам Николая Пунина, заключению сына Льва.

В поэме «Реквием» она отразила нелёгкую судьбу женщины, чьи родные люди страдали от репрессий. В 1941 году Ахматова встретилась с Мариной Цветаевой.

С помощью стихов Анна Ахматова рассказывала людям правду. Она проявляла себя как знаток души, искусный психолог. В её творчестве о любви проявлялась высокая нравственность. Особое внимание Ахматова уделяла трагедиям русского народа.

Несмотря на ясность, направление долго отстаивали поэты. На протяжении десятилетий советской истории о представителях акмеизма не говорили. Судьба самого акмеизма, как одного из многих литературных движений Серебряного века, трагична: Н. Гумилева расстреляли, В. Нарбута и О. Мандельштама уничтожили как писателей и личностей. Трагедия присутствовала и в жизни А. Ахматовой. Американский профессор-русист О. Ронен считает, что с акмеизмом исчез «платиновый век» русской поэзии.

Источник: nauka.club