Широкое крестьянское движение в период первой российской революции заставило царизм принимать срочные меры для решения аграрного вопроса. В России в начале XX в были объективно возможны два способа решения аграрного вопроса, которым соответствовали два различных типа аграрной эволюции по буржуазному пути.

Первый способ решения «сверху» — «путем сохранения помещичьего землевладения и окончательного уничтожения общины, разграбления ее кулаками», а второй способ «снизу» — «путем уничтожения помещичьего землевладения и национализации всей земли» (Т. 17,—С. 124).

Помещики, поддержанные буржуазией, уже в ходе революции решительно высказались за первый способ, и съезд объединенного дворянства принял решение о необходимости разрешения свободного выхода крестьян из общины и свободного переселения на окраины. Крестьянство выступало против этой меры и продолжало бороться за ликвидацию помещичьего землевладения, за передачу им всей земли.

Это стремление крестьянской массы нашло отражение в аграрной платформе трудовиков в двух первых Думах. Второй способ был более прогрессивным, потому что он ликвидировал все основные пережитки феодализма в России и расчищал дорогу американскому пути буржуазной аграрной эволюции, который находил отражение в развитии кулацких хозяйств по фермерскому типу. Столыпинский способ тоже был объективно прогрессивным, поскольку давал толчок развитию капитализма по прусскому пути, но в неизмеримо меньшей степени обеспечивал «свободное развитие производительных сил» (Т. 17.— С. 252).

История России с Алексеем ГОНЧАРОВЫМ. Лекция 101. Реформы П.А.Столыпина

Смысл указа 9 ноября 1906 г., как и закона 14 июня 1910 г., сводился к замене общинной собственности с подворным владением и подворного землепользования (в безобщинных местностях) частной собственностью главы двора, т. е личной частной собственностью. К 1906 г. в России было 14.7 млн. крестьянских дворов в селах и деревнях.

Из них 2,4 млн. дворов были уже безземельными, а надельные земли имели 12,3 млн., в том числе на общинном праве 9,5 млн. и на подворном 2,8 млн. Совсем общин не было в Прибалтике Западной Украине и Западной Белоруссии, частично общин не было на Левобережной Украине, в Восточной Белоруссии и в Сибири.

В этих местностях было подворное пользование землей, и указ вводил здесь частное землевладение сразу (кроме Сибири). Если до 1906 г. в России было всего 752 тыс. частных владельцев земли, то теперь одним махом к ним было прибавлено 2,8 млн. собственников из числа подворников. На остальной территории господствовала община, но в значительной степени уже разложившаяся.

Ленин отмечал, что указ 9 ноября 1906 г. не мог бы даже появиться, а не то что проводиться несколько лет, если бы сама община не разложилась, не выделила элементов зажиточного крестьянства, которое было заинтересовано в выделении. Наиболее разложившимися были те общины, в которых либо совсем не было земельных переделов, либо они прекратились в последние десятилетия. Именно поэтому Государственная дума в законе 14 июня 1910 г. выделила беспредельные общины.

Петр Аркадьевич Столыпин и его аграрная реформа

Указ 9 ноября 1906 г. стал подготавливаться с мая этого года, когда первый съезд дворянских обществ рекомендовал правительству разрешить крестьянам свободно переселяться на окраины, для чего разрешить и свободный выход из общины. Проект указа был внесен Столыпиным в Совег министров 1 октября 1906 г. При обсуждении его часть министров выразила серьезные опасения, что принятие указа в порядке 87-й статьи Основных законов Российской империи, т. е. до созыва II Думы, вызовет решительный отпор многих партий и недовольство крестьян.

Но Столыпин и большинсгво министров настояли на принятии указа, и он был подписан царем 9 ноября и сразу был напечатан и стал проводиться в жизнь. Согласно существующему законодательству указ вносился на утверждение II Думы, но встретил там решительное сопротивление большинства членов комиссии по аграрному вопросу и критику в самой Думе, что стало одной из главных причин ее разгона В III Думе указ. наоборот, был поддержан большинством депутатов и задержан был по другой причине. Многие депутаты в аграрной комиссии настаивали на Солее радикальном решении вопроса о ликвидации общины. После продолжительных прений, критики проекта закона и слева (социал-демократы, трудовики, беспартийные крестьяне) и справа, он был утвержден. Закон 14 июня 1910 г.. как можно убедиться из сравнения его с текстом указа, облегчал выход из общины и фактически вводил явочную ликвидацию беспередельных общин.

Столыпинская аграрная реформа имела прогрессивное значение. Она дала толчок развитию кулацких зажиточных хозяйств, которые получили возможность скупать наделы вышедших из обшины бедняков (число покупаемых наделов было ограничено, но это легко обходилось покупкой наделов на родственников и подставных лиц). Кулаки получили значительные льготы по покупке отрубов и хуторов через Крестьянский банк, им выделялись средства на агрономическую помощь и т. д. В деревне укреплялся и расширялся класс зажиточного крестьянства, которое отличалось и более высокой культурой земледелия, и более высокими урожаями, применением машин, удобрений. За счет этих хозяйств поднялись общая средняя урожайность хлебов (с 39 до 43 пудов с дес.), сборы товарного хлеба, в три раза увеличилось количество машин (по стоимости) в сельском хозяйстве. В деревне начался кооперативный бум, рост коопераций всех видов: кредитной, потребительской, маслодельческой, льноводческой, сельскохозяйственных артелей и др.

Вместе с тем продолжали оставаться реальными перспективы второго пути решения аграрного вопроса, росла борьба крестьян за всю землю, за захват помещичьих латифундий. Если столыпинская реформа была рассчитана на победу прусского пути через развитие капиталистических юнкерских хозяйств и привязку к ним зажиточного крестьянства с превращением его в гроссбауэров. то крестьянская борьба против столыпинщины была борьбой за более прогрессивный путь развития зажиточных хозяйств фермерского типа, свободных от опеки помещиков. Именно поэтому в конечном итоге столыпинская реформа имела глубокие реакционные черты. Реакционность черносотенной программы,— писал Ленин,— состоит . в развитии капитализма по юнкерскому типу для усиления власти и доходов помещика, для подведения нового, более прочного фундамента под здание самодержавия» (Т. 16.— С. 351).

Приводимые источники содержат лишь главные документы того значительного комплекса законодательных актов, который упомянут выше. Почти все они в сокращении даны в сборнике документов: Аграрная реформа Столыпина (МГУ, 1973). В хрестоматии содержатся три главных документа (№ 1—3), составляющие ядро всего столыпинского законодательства. Документы даны почти полностью (опущено лишь несколько второстепенных статей) и студенты могут самостоятельно дать их анализ, сравнив условия указа 9 ноября 1906 г. и закона 14 нюня 1910 г. (№ 2 и 3).

- Манифест 3 ноября 1905 г.

- Указ правительствующему Сенату о дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования

- Закон об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении

- Из закона о землеустройстве

- Итоги укрепления надельной земли в личную собственность по указу 9 ноября 1906 г. и закону 14 июня 1910 г. (по 39 губерниям Европейской России и губернии Ставропольской)

- Движение переселенцев и ходоков за Урал в период проведения столыпинской аграрной реформы

- Общие данные продажи надельной земли по 46 губерниям Европейской России и губернии Ставропольской в 1907—1915 гг.

- Литература

Источник: istmat.org

История отечественного государства и права

Ускорить процесс превращения крестьян в класс земельных собственников и самостоятельных хозяев, начатый реформой 1861 г., была призвана аграрная реформа П.А. Столыпина. Ее разработка началась задолго до назначения Столыпина на пост председателя Совета министров.

На рубеже XIX—XX вв. противоречия в развитии российской деревни и в правовом положении крестьян нарастали. Вынужденное реагировать на существующие проблемы, правительство учреждает государственный Крестьянский поземельный банк, принимает закон «о добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли» (1889 г.), расширявший возможности крестьянской колонизации в поисках заработка и освоения казенных пустошей юго-востока России (Оренбургской, Уфимской.

Саратовской и Самарской губерний). С началом строительства Транссибирской железнодорожной магистрали принимаются меры по колонизации новых земель в Сибири и на Дальнем Востоке. При Министерстве внутренних дел образуется специальное переселенческое управление. Положение о видах на жительство 1894 г. облегчило крестьянам свободу передвижения.

Существо аграрного реформаторства состояло в изменении общинного уклада русской деревни. Крестьяне вели индивидуальное хозяйство, однако большая часть земли находилась в совместном общинном владении. Общинная организация существовала в России не одно столетие. После 1861 г. роль общины в жизни деревни возросла.

Получив личную свободу, крестьянин экономически и юридически попадал в зависимость от общины — сельского общества, к которому он был приписан. Община рассматривалась как переходная форма организации деревни в новых условиях. Общинное землевладение господствовало на всей территории Европейской России, за исключением Прибалтики и западных губерний. Перепись 1905 г. зафиксировала 166 тыс. общин, как активно функционировавших, так и находившихся в стадии разложения.

Первостепенной функцией общины была земельно-распределительная — уравнительное и справедливое распределение земли, проведение периодических земельных переделов. Возникавшая при земельных переделах чересполосица защищала крестьянское хозяйство от разорения. Имея участки в разных по плодородию почв и расположению местах, крестьяне могли рассчитывать при различных погодных условиях на средний урожай.

В социальном отношении община рассматривалась как действенное средство против социального расслоения деревни, «страховое учреждение от безземелья и бездомности». Община не допускала разорения крестьян, поддерживая их в трудные минуты за счет остальных земляков, т.е. выступала своеобразным «крестьянским профсоюзом». Коллективные общественные запашки на общинных землях, общинные продовольственные капиталы должны были амортизировать последствия неурожаев и голодовок.

Община выполняла и полицейские функции — поддержания порядка, контроля над моральным обликом крестьян. Сельский сход был правомочен отобрать надел у крестьянина, подвергнуть его телесному наказанию. В политическом плане общине отводилась роль оплота консерватизма, важнейшего средства стабилизации политического режима.

Существенную роль играли фискальные полномочия общины — община обеспечивала сбор налогов государству, исправное поступление в казну выкупных платежей, отправление повинностей. Сельские сходы осуществляли суд по мелким делам.

Имелись у общинного землепользования и свои недостатки. К их числу относилась насильственная уравниловка. Большим неудобством для крестьян и помещиков в условиях усилившейся тенденции к организации капиталистических хозяйств являлась чересполосица. Пореформенная община не могла предотвратить процесса социального расслоения деревни.

С отменой крепостного права быстрыми темпами развивалась продажа земли. Тем не менее, общинные порядки имели глубокие исторические корни и соответствовали психологии большинства крестьян, в особенности середняков, голос которых был решающим в «мирских» делах. В условиях малоземелья и жесткого налогового пресса основной массе крестьян было не до агротехнических нововведений.

Первоначально власти поддерживали общину, рассматривали ее как гарант спокойствия в деревне. Мнение правящих кругов изменилось в ходе аграрных беспорядков 1905 г., когда община в целом ряде мест возглавила крестьянскую борьбу с помещиками и властями. Сельские общества составляли наказы и приговоры с перечислением крестьянских обид и просьб в самые разные инстанции — царю, правительству. Думе, местной администрации. Общины организовывали самовольный захват помещичьих земель, пастбищ, инвентаря и скота, вооруженную борьбу с царскими отрядами, отказывались от уплаты податей.

Критическое отношение к крестьянской общине был высказано уже в ходе работы межведомственного Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности под председательством С.Ю. Витте (январь 1902 г. — март 1905 г.). Упор в нем был сделан на сближение имущественного и правового статуса крестьян с другими сословиями и на утверждение принципа личной собственности в отношении крестьянских наделов.

Выступая за предоставление крестьянам права выхода из общины. Витте призывал не форсировать этот процесс, а положиться на народную мудрость и на крестьянский выбор. Община должна была стать объединением добровольным, а не принудительным, превратиться в простой союз земельных собственников. Предлагалось ликвидировать наиболее отжившие функции общины, прежде всего административно-фискальные. Дела по общественному благоустройству, образованию, медицине, мелкому кредиту предполагалось передать в ведение земств, для чего планировалось учредить мелкую земскую единицу — всесословное волостное земство.

Аграрная программа, сформулированная Витте в канун первой российской революции, была одним из звеньев правовой реформы деревни, призванной разрешить назревшие проблемы. П.А. Столыпин сделал аграрную реформу осью своей внутренней политики. В отличие от Витте у него на первом плане стояли социально-политические цели.

Зажиточное крестьянское хозяйство, которое пропагандировал Столыпин, должно было способствовать ликвидации социальной напряженности в деревне, отвлечению крестьян от помещичьих земель. Столыпин утверждал, что насаждение «крепкого личного собственника» в деревне необходимо «для переустройства нашего царства. на крепких монархических устоях, для создания преграды развитию революционного движения».

Земельная реформа Столыпина включала в себя ряд правовых актов. Указом 5 октября 1906 г. «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных сословий» крестьяне уравнивались в гражданских правах с остальными сословиями. Они приобретали право свободного получения паспортов, выбора места жительства и рода занятий, поступления на государственную службу и в учебные заведения без согласия сельского схода. Зажиточные крестьяне могли участвовать в земских выборах по курии землевладельцев.

Центральное место в программе столыпинских мер занимал указ 9 ноября 1906 г. с нарочито скромным названием «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования». Указ давал крестьянам право свободного выхода из общины с закреплением за ними земельного надела в личную собственность.

Указ, а также специальные инструкции местным властям по его проведению в жизнь предоставляли возможности разрушать общину административным путем. Государство оказывало всяческое содействие частным владельцам вплоть до прямого давления на сельские сходы. Формально заявление о выходе должно было утверждаться простым большинством сельского схода. Однако если сход в течение месяца не принимал решение, дело передавалось на усмотрение земского начальника, который решал его обычно в пользу заявителя. В сельских обществах, где переделы отсутствовали с момента наделения крестьян землей, все члены общины автоматически объявлялись владельцами своих наделов.

За 1907—1914 гг. из общины вышли более 3 млн. хозяев, т.е. около четверти всех общинников. Наиболее активно выделение шло в первые годы, когда общину покидали те крестьяне, кто был в этом действительно заинтересован. Выделялись, прежде всего, кулаки, желавшие стать хозяевами, и беднота, продававшая свои земли и уходившая в город. Разрушить общину Столыпину в целом не удалось.

По данным Н. Верта, к 1917 г. хозяйства, основанные на началах личной собственности, составляли всего лишь 10,5% всех крестьянских хозяйств. Собственниками могли стать лишь 8% общего числа тружеников, но они терялись в масштабах страны.

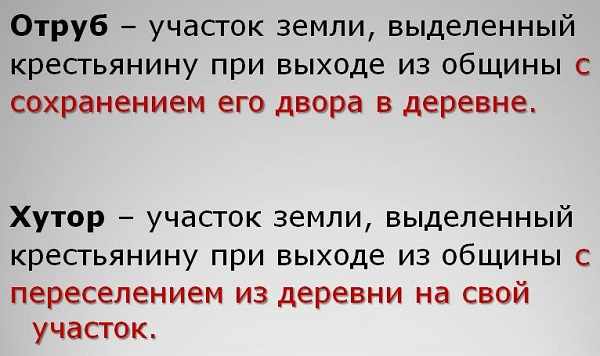

Основное назначение Указа 9 ноября состояло в том, чтобы пробудить в крестьянине частнособственнический инстинкт, превратить его в «крепкого хозяина», фермера, социальную опору монархии. Однако простое объявление наделов личной собственностью не снимало всех неудобств, связанных с их раздробленностью, чересполосицей, принудительным севооборотом, совместным пользованием угодьями и др. Необходимо было уничтожить чересполосицу. Наиболее совершенным типом земельного владения был провозглашен хутор (крестьянская усадьба, земля и все угодья сводились в единое целое), рекомендовался также отруб (вся земля сводилась воедино, но находилась на некотором расстоянии от усадьбы).

Указом 9 ноября предусматривалось право крестьянина, ставшего индивидуальным владельцем надела, свести все полосы в один участок. Вторым шагом в наступлении на общину стал закон 29 мая 1911 г. «О землеустройстве», признававший надел личным владением.

Главный недостаток состоял в том, что хутора и отруба рассматривались как единственное универсальное средство для подъема сельского хозяйства. Бюрократия насаждала их поголовно, не считаясь ни с крестьянскими традициями, ни с региональными особенностями. Для создания участковых хозяйств не было достаточной финансовой базы.

Переустройство хозяйств требовало больших затрат — от 250 до 500 руб. на каждое. Правительственные субсидии на «домообзаведение» хуторян и отрубников в среднем не превышали 165 руб., и получали их далеко не все. Затраты хуторян в первый год хозяйствования составляли 800 руб.

Важным направлением аграрной реформы являлась переселенческая политика. Крестьян переселяли на свободные казенные земли, главным образом за Урал, в Казахстан и Среднюю Азию, для чего переселенцам предоставлялись пособия и льготы.

Политика переселений преследовала следующие цели:

- уменьшение социального напряжения в Европейской России;

- борьба с малоземельем в центральных губерниях;

- освоение мало населенных пространств, колониальных окраин империи, укрепление ее границ и ассимиляция коренного населения.

Правительство устанавливало льготы для желающих переселиться на новые места: прошение всех недоимок, низкие цены на билеты, освобождение от налогов на пять лет, беспроцентные ссуды. В пути им должны были оказывать продовольственную и медицинскую помощь, помогали освоиться в новых районах. За 10 лет, с 1906 по 1915 г., переселилось около 3,5 млн. человек, из них 1 млн. (20%) вернулись обратно.

Переселения были плохо организованы. Сотни людей гибли в пути. Переселенцы, добравшиеся до пунктов назначения, обнаруживали разительное противоречие ожидаемого и действительного. Суровые условия Сибири требовали напряжения всех сил. Высока была смертность и заболеваемость.

Переселенцам не всегда удавалось осваивать новые приемы земледелия, хозяйствовать в условиях рискованного земледелия. Сказывались национальные противоречия с проживавшим там населением.

Аграрная реформа П.А. Столыпина была приостановлена в мае 1915 г. в связи с войной, а 28 июня 1917 г. прекращена по постановлению Временного правительства.

Замысел П.А. Столыпина был весьма перспективным, однако в целом реформа не удалась. Большинство крестьян держалось за общину, не было готово к переходу к единоличному хозяйству. Сказывалось влияние традиций, которые коренились в низком уровне социально-экономического и культурного развития деревни.

Община гарантировала определенную хозяйственную стабильность, единоличное же хозяйство было сопряжено с определенным риском. К тому же община сумела в значительной степени приспособиться к новым условиям. Агротехнический прогресс был возможен в рамках общинного хозяйства: оно не противилось внедрению усовершенствованных орудий и машин, лучших семян, введению рациональных способов обработки земель. Затрудняли осуществление аграрной реформы и бюрократические методы ее проведения (принуждение, недооценка местных условий и желаний крестьян). Недовольство крестьян порождало сохранение помещичьей собственности на землю.

И все же столыпинская реформа способствовала капиталистическому развитию деревни. Увеличились объемы сельскохозяйственного производства, его товарность, урожайность. На прочной основе оказались зажиточные хозяйства. Но все же они едва ли могли оказать существенное влияние на общие показатели сельскохозяйственного производства. По анкетным обследованиям, проведенным Вольным экономическим обществом, выяснилось, что в массе своей хозяйства хуторян и отрубников мало отличались от общинных.

Не достигла своего результата столыпинская аграрная реформа и в политической сфере. Процесс образования массового слоя политически активных крестьян-собственников оказался прерванным войной. Еще при жизни Столыпина наметился спад темпов реализации реформы: с 1910 г. заявления крестьян о выходе из общины пошли на убыль, с 1913 г. уменьшилось число ходатайств о землеустройстве, поскольку был исчерпан контингент крестьян, желавших разорвать с общиной. Не оправдались и расчеты Столыпина на то, что в процессе землеустройства удастся отвлечь крестьян от помещичьих земель.

Источник: isfic.info

Столыпинская аграрная реформа 1906 цель, суть и результаты

Столыпинская аграрная реформа имела большое историческое значение для России.

Ее нельзя назвать полностью положительной, но она была необходима.

Кроме самого государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина, это понимали немногие.

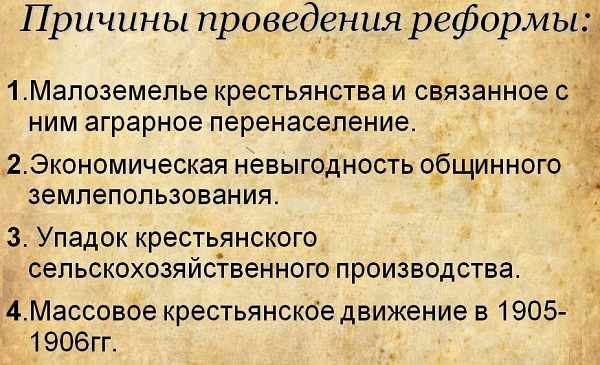

Причины аграрной реформы П. А. Столыпина

Разногласия между помещиками и крестьянами в вопросе владения землей дошли до точки кипения. Крестьяне в прямом смысле начали воевать за землю. Недовольство сопровождалось разгромом помещичьих усадеб. Но с чего все это началось?

Суть конфликта состояла в разногласиях по землевладению. Крестьяне считали, что вся земля общая. Поэтому делить ее нужно на всех поровну. Если в какой-то семье много детей, ей дается большой участок, если мало – участок поменьше.

До 1905 года крестьянская община существовала без каких-либо притеснений, поддерживаемая властью. Но сложившаяся ситуация не нравилась помещикам. Они выступали за частную собственность.

Постепенно конфликт стал разгораться, пока не вылился в настоящий бунт.

Из этого кратко можно охарактеризовать причины, по которым Столыпин решил провести аграрную реформу:

- Малоземелье. Постепенно земли у крестьян становилось все меньше. Численность населения при этом увеличивалась.

- Отсталость деревни. Общинный строй препятствовал развитию.

- Социальная напряженность. Не в каждой деревне крестьяне решились пойти против помещиков, но напряженность чувствовалась везде. Так не могло долго продолжаться.

К задачам преобразований относилось разрешение сложившейся ситуации.

Цель столыпинской аграрной реформы

Главной задачей проводимой реформы стала ликвидация общины и помещичьего землевладения. Столыпин считал, что в этом ключ проблемы, и это решит все остальные вопросы.

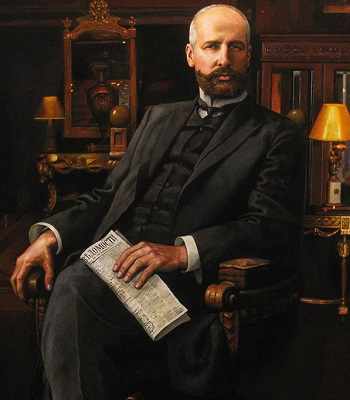

Пётр Аркадьевич Столыпин — государственный деятель Российской империи, статс-секретарь Его Императорского Величества, действительный статский советник, гофмейстер. Гродненский и саратовский губернатор, министр внутренних дел и председатель Совета министров, член Государственного совета

Преобразования проводились, чтобы решить малоземелье крестьян и преодолеть социальную напряженность. Также Столыпин стремился сгладить сложившийся конфликт между крестьянами и помещиками.

Суть земельной реформы Столыпина

Основным условием был выход из общины крестьян с последующим закреплением за ними земли в частную собственность. Поскольку большинство крестьян не могли себе этого позволить, они должны были обратиться в Крестьянский банк.

Помещичьи земли скупались и продавались в кредит крестьянам.

Важно отметить: центральная идея не была направлена на борьбу с крестьянской общиной. Суть борьбы заключалась в устранении крестьянской бедности и безработицы.

Методы ведения реформы

Реформа вводилась через нажим полиции и чиновников. В непростое время расстрелов и виселиц по-другому было нельзя. Право власти вмешиваться в экономические отношения было утверждено именно Столыпиным.

Что касается крестьян, помощь им предусматривала предоставление натуральных вещей, необходимых для ведения хозяйства. Это делалось для того, чтобы обеспечить крестьян работой.

Начало проведения аграрной реформы

Порядок выхода крестьян из общины и закрепление за ними земли в частную собственность начался 9 ноября 1906 года после того, как был издан указ. По другим источникам дата издания указа – 22 ноября.

Первым действием стало предоставление крестьянам равных прав с другими сословиями. Позже важнейшим мероприятием стало переселение крестьян за Урал.

Выход из общины и создание хуторов и отрубов

Земельные участки, которые получали во владение крестьяне, должны были отвечать требованиям рационального хозяйствования. На деле реализовать эту идею оказалось не так просто. Поэтому предполагалось разделение селений на хутора и отруба.

Это позволило сформировать слой крестьян, хозяйство которых максимально возможно отвечало требованиям. Рациональное хозяйствование было необходимо для устранения отсталости деревень.

Наиболее активно из общины выходили зажиточные крестьяне. Бедным это было невыгодно, община защищала их. При выходе они лишались поддержки, и им приходилось справляться самим, что не всегда получалось.

Политика переселения как важнейший этап реформы

Поначалу выход крестьян из общин был затруднен. Столыпин старался акцентировать внимание на качестве прав собственности и экономических свободах. Но документы о переработке рассматривались Думой слишком долго.

Проблема заключалась в том, что деятельность общин была направлена на преграждение крестьянам пути к самостоятельности. Закон об изменениях в реформе был принят только 14 июля 1910 года.

Столыпин стремился вывести крестьян из густонаселенных районов в Сибирь и Среднюю Азию, а также на Дальний Восток и дать им независимость.

Основные положения и итоги переселенческой компании отражены в таблице:

| Вышло и переселилось за Урал | более 2500 человек |

| Вернулось после переселения | около 12% |

| Колонизация Сибири | увеличилась на 153% |

| Посевные площади в Сибири | были расширены на 80% |

Благодаря этому в Сибири произошел огромный скачок развития хозяйства и экономики. По животноводству регион даже стал обгонять европейскую часть России.

Итоги и результаты столыпинской аграрной политики

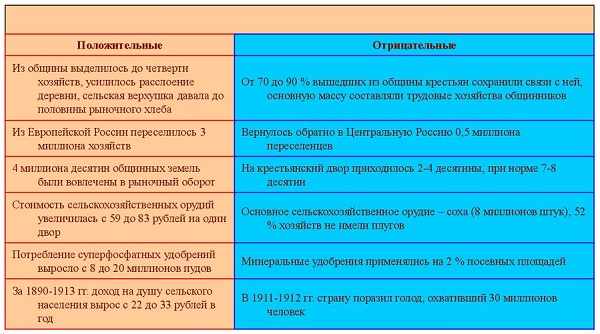

Итогам и последствиям реформы Столыпина нельзя дать однозначную оценку. Они имели и положительный и отрицательный характер. С одной стороны сельское хозяйство получило большее развитие.

С другой стороны на многих людях это отразилось плохо. Помещики были недовольны тем, что Столыпин рушит вековые устои. Крестьяне не хотели выходить из общины, селиться в хуторах, где их никто не защитит, переселяться неизвестно куда.

Возможно, что результатом этого недовольства стало покушение на Петра Аркадьевича в августе 1911. Столыпин был смертельно ранен и умер в сентябре того же года.

Источник: tarologiay.ru