Столыпинская аграрная реформа имела большое историческое значение для России.

Оглавление:

- Причины аграрной реформы П. А. Столыпина

- Цель столыпинской аграрной реформы

- Суть земельной реформы Столыпина

- Методы ведения реформы

- Начало проведения аграрной реформы

- Выход из общины и создание хуторов и отрубов

- Политика переселения как важнейший этап реформы

- Итоги и результаты столыпинской аграрной политики

Ее нельзя назвать полностью положительной, но она была необходима.

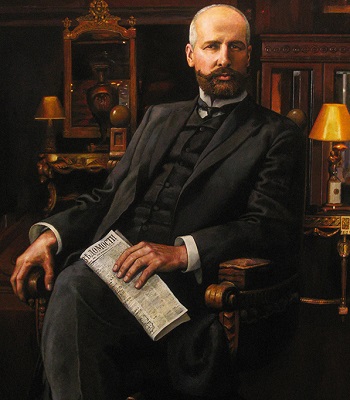

Кроме самого государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина, это понимали немногие.

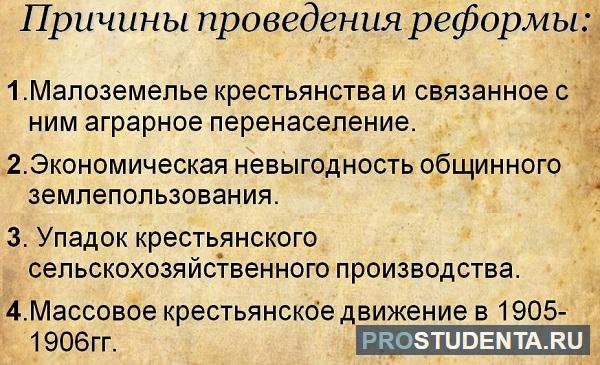

Причины аграрной реформы П. А. Столыпина

Разногласия между помещиками и крестьянами в вопросе владения землей дошли до точки кипения. Крестьяне в прямом смысле начали воевать за землю. Недовольство сопровождалось разгромом помещичьих усадеб. Но с чего все это началось?

Реформы Столыпина

Суть конфликта состояла в разногласиях по землевладению. Крестьяне считали, что вся земля общая. Поэтому делить ее нужно на всех поровну. Если в какой-то семье много детей, ей дается большой участок, если мало – участок поменьше.

До 1905 года крестьянская община существовала без каких-либо притеснений, поддерживаемая властью. Но сложившаяся ситуация не нравилась помещикам. Они выступали за частную собственность.

Постепенно конфликт стал разгораться, пока не вылился в настоящий бунт.

Из этого кратко можно охарактеризовать причины, по которым Столыпин решил провести аграрную реформу:

- Малоземелье. Постепенно земли у крестьян становилось все меньше. Численность населения при этом увеличивалась.

- Отсталость деревни. Общинный строй препятствовал развитию.

- Социальная напряженность. Не в каждой деревне крестьяне решились пойти против помещиков, но напряженность чувствовалась везде. Так не могло долго продолжаться.

К задачам преобразований относилось разрешение сложившейся ситуации.

Цель столыпинской аграрной реформы

Главной задачей проводимой реформы стала ликвидация общины и помещичьего землевладения. Столыпин считал, что в этом ключ проблемы, и это решит все остальные вопросы.

Преобразования проводились, чтобы решить малоземелье крестьян и преодолеть социальную напряженность. Также Столыпин стремился сгладить сложившийся конфликт между крестьянами и помещиками.

Суть земельной реформы Столыпина

Основным условием был выход из общины крестьян с последующим закреплением за ними земли в частную собственность. Поскольку большинство крестьян не могли себе этого позволить, они должны были обратиться в Крестьянский банк.

Помещичьи земли скупались и продавались в кредит крестьянам.

[warning]Важно отметить: центральная идея не была направлена на борьбу с крестьянской общиной. Суть борьбы заключалась в устранении крестьянской бедности и безработицы.[/warning]

Методы ведения реформы

Реформа вводилась через нажим полиции и чиновников. В непростое время расстрелов и виселиц по-другому было нельзя. Право власти вмешиваться в экономические отношения было утверждено именно Столыпиным.

Что касается крестьян, помощь им предусматривала предоставление натуральных вещей, необходимых для ведения хозяйства. Это делалось для того, чтобы обеспечить крестьян работой.

Начало проведения аграрной реформы

Порядок выхода крестьян из общины и закрепление за ними земли в частную собственность начался 9 ноября 1906 года после того, как был издан указ. По другим источникам дата издания указа – 22 ноября.

Первым действием стало предоставление крестьянам равных прав с другими сословиями. Позже важнейшим мероприятием стало переселение крестьян за Урал.

Выход из общины и создание хуторов и отрубов

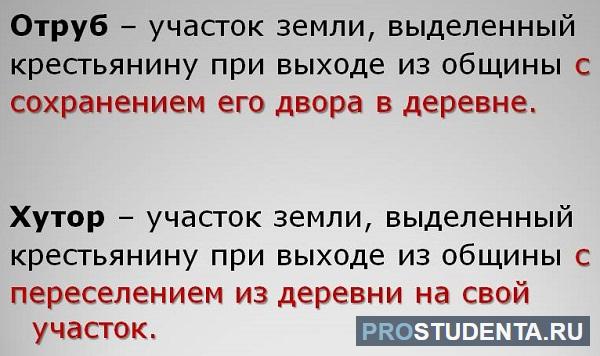

Земельные участки, которые получали во владение крестьяне, должны были отвечать требованиям рационального хозяйствования. На деле реализовать эту идею оказалось не так просто. Поэтому предполагалось разделение селений на хутора и отруба.

Это позволило сформировать слой крестьян, хозяйство которых максимально возможно отвечало требованиям. Рациональное хозяйствование было необходимо для устранения отсталости деревень.

Наиболее активно из общины выходили зажиточные крестьяне. Бедным это было невыгодно, община защищала их. При выходе они лишались поддержки, и им приходилось справляться самим, что не всегда получалось.

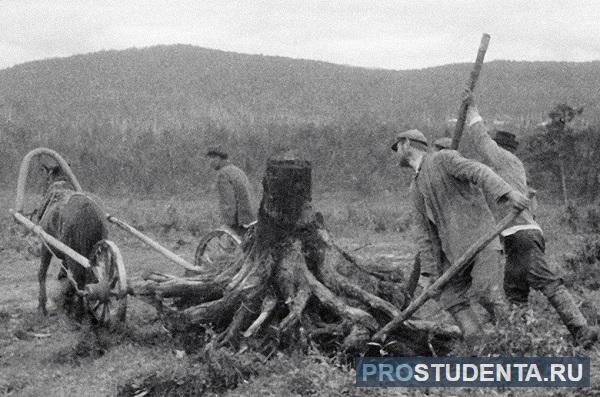

Политика переселения как важнейший этап реформы

Поначалу выход крестьян из общин был затруднен. Столыпин старался акцентировать внимание на качестве прав собственности и экономических свободах. Но документы о переработке рассматривались Думой слишком долго.

Проблема заключалась в том, что деятельность общин была направлена на преграждение крестьянам пути к самостоятельности. Закон об изменениях в реформе был принят только 14 июля 1910 года.

Столыпин стремился вывести крестьян из густонаселенных районов в Сибирь и Среднюю Азию, а также на Дальний Восток и дать им независимость.

Основные положения и итоги переселенческой компании отражены в таблице:

| Вышло и переселилось за Урал | более 2500 человек |

| Вернулось после переселения | около 12% |

| Колонизация Сибири | увеличилась на 153% |

| Посевные площади в Сибири | были расширены на 80% |

Благодаря этому в Сибири произошел огромный скачок развития хозяйства и экономики. По животноводству регион даже стал обгонять европейскую часть России.

Итоги и результаты столыпинской аграрной политики

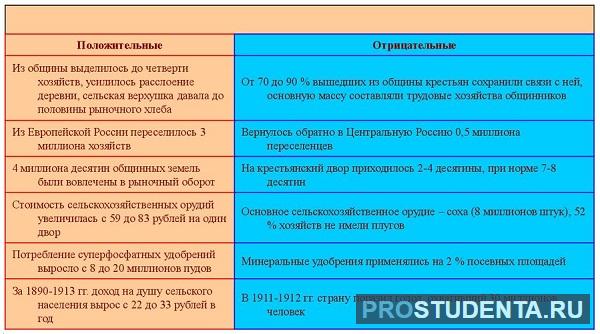

Итогам и последствиям реформы Столыпина нельзя дать однозначную оценку. Они имели и положительный и отрицательный характер. С одной стороны сельское хозяйство получило большее развитие.

С другой стороны на многих людях это отразилось плохо. Помещики были недовольны тем, что Столыпин рушит вековые устои. Крестьяне не хотели выходить из общины, селиться в хуторах, где их никто не защитит, переселяться неизвестно куда.

Возможно, что результатом этого недовольства стало покушение на Петра Аркадьевича в августе 1911. Столыпин был смертельно ранен и умер в сентябре того же года.

Источник: www.prostudenta.ru

Аграрная реформа Столыпина

Помимо аграрной Столыпиным П.А. был проведен ряд других реформ, направленных на улучшение экономики государства.

Столыпин П.А. славился энергией, твердостью и бескомпромиссностью. В $1905$ г. он был губернатором Саратовской губернии, которая отличалась бунтами крестьян. Наведение порядка Столыпин проводил весьма жестко. В результате, в правительстве его оценили и в $1906$ г. Столыпин стал сначала министром внутренних дел, а затем возглавил Совет министров. Несмотря на твердую веру в монархию, Столыпин был убежден в необходимости реформ, но для этого считал необходимым сначала подавить революцию, разразившуюся в Российской империи в $1905$ г.

Замечание 1

В основе реформы встала замена общинного землепользования личным индивидуальным землевладением.

Стоит отметить, что отмену общинного землевладения предлагал еще Витте С.Ю. до революции, но был отвергнут. Размах крестьянских волнений в $1905$ г. заставил правительство действовать. Проведение реформы было итогом революции и работы Государственных Дум трех созывов.

Ход реформы

В первую очередь нужно было преодолеть бунты, а в перспективе добиться стабильного развития сельского хозяйства, безболезненного и эффективного включения крестьян в рыночную экономику.

Проект о принудительном отчуждении части помещичьих земель был отклонен, а I Дума распущена. Учитывая обстановку, Столыпин не стал дожидаться созыва II Думы, а начал действовать самостоятельно. Реформа охватила $47$ губерний Европейской территории страны.

С конца августа $1906$ г. начали выходить отдельные указы, касавшиеся крестьян – о продаже государственных земель, о деятельности Крестьянского земельного банка и кредитах для крестьян.

«Аграрная реформа Столыпина »

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

Главный документ реформы был издан $9$ ноября $1907$ г. Крестьяне получили права свободного выхода из общины с закреплением в собственности наделов. Кроме того, ликвидировалась чересполосица, т.е. крестьяне могли требовать отдельный участок, который стали называть отруб, вместо разрозненных небольших участков, полос.

Из общины стали выходить в основном крайне бедные и наоборот богатые. Бедняки, как правило, продавали участки и уходили в город, либо переселялись на Урал и в Сибирь. Бедняцкие участки выкупали как зажиточные крестьяне, так и середняки.

В случае переселения в Сибирь или на Урал государство оказывало поддержку. И хотя с начала реформы до Первой мировой войны переселилось более $3$ млн., не все смогли устроиться, даже с учетом выдаваемой ссуды. Местная администрация и коренное население сопротивлялись переселенцам.

Столыпин П.А. давал $20$ лет на полное проведение реформы, планируя в это время преобразования в других сферах. Но ход реформы замедлился с $1907$ г. Крестьянские заявления о введении земли в собственность рассматривались крайне медленно. Не хватало кадров, поэтому правительство направило усилия на подготовку квалифицированных землемеров, а также на расширение денежных вложений (в фонд Крестьянского банка, в прямые пособия крестьянам и другие варианты помощи для села).

К $1910$ г. правительство стало опираться на кооперативные хозяйства, оказывая им различную помощь.

Итоги

Столыпин П.А. был убит в сентябре $1911$ г. На посту премьер-министра его сменил Коковцов В.Н., который продолжал начатый курс. Поэтому до Первой мировой войны продажа земель через Крестьянский банк, закрепление наделов в собственности, кредитование и другие мероприятия аграрной реформы стабильно росли.

Замечание 2

Аграрная реформа Столыпина привела к увеличению числа зажиточных крестьян, росту поголовья скота, закреплению России на первом месте по валовому сбору хлеба, развитию кооперации. Посевные площади увеличились на $10$%. За $7$ лет из общины вышло около $30$% крестьян, $60$% из них были зажиточными.

Павший жертвой покушения Столыпин не смог провести все свои начинания в реальность, поэтому многие противоречия не были устранены.

Источник: spravochnick.ru

Аграрная программа столыпина была направлена на разрушение

Центральное место в столыпинской программе занимали планы решения аграрного вопроса. Революция показала несостоятельность политики, проводившейся по отношению к крестьянству после отмены крепостного права. В частности, надежды на общину как на гарант спокойствия деревни себя не оправдали.

Напротив, лишенные в силу общинного характера землевладения «понятия о собственности» (как в свое время говорил С.Ю.Витте) крестьяне оказались весьма восприимчивы к революционной пропаганде. Общинные традиции воспитывали у крестьян привычку к коллективным действиям, вносили в их движение элементы организованности. Поэтому правящие круги начали ориентироваться на разрушение общины и на насаждение в деревне собственника, способного стать оплотом порядка (в силу своей кровной заинтересованности в нем) в условиях медленного, но неуклонного ухода в прошлое старых патриархальных отношений и сопутствовавшего им наивного монархизма, с помощью которого власть ранее удерживала в повиновении крестьянские массы. С ликвидацией общины с ее неизбежными спутниками — чересполосицей, принудительными севооборотами и т.п. — связывались надежды на улучшение обработки земли, что должно было уменьшить потребность крестьян в дополнительных угодьях, обеспечить увеличение сельскохозяйственного производства и тем самым заложить основы для устойчивого экономического развития, роста государственных доходов.

Новый курс в аграрном вопросе, во многом, впрочем, являвшийся продолжением той линии, которую в свое время наметило Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, начал реализовываться еще в период революции. Правовую основу для него заложил именной указ 9 ноября 1906 г., разрешивший свободный выход крестьян из общины и укрепление надельной земли в личную собственность.

Указ позволял отвод укрепленной земли к одному месту в целях образования отрубов или хуторов (в последнем случае на участки из деревни переносились дома и хозяйственные постройки). Акт 9 ноября 1906 г. был издан в порядке 87-й статьи Основных законов, позволявшей правительству принимать меры законодательного характера (в перерывах между сессиями Думы с последующим их внесением на ее утверждение).

Осенью 1906 г. I Дума была уже распущена, а ее преемница еще не собралась. Впрочем оппозиционная II Дума не стала рассматривать правительственный законопроект, подготовленный в соответствии с указом 9 ноября 1906 г. Этим занялась III Дума, одобрившая его голосами правых и октябристов (при противодействии кадетов, трудовиков и социал-демократов).

Санкционированный затем Государственным советом законопроект 14 июня 1910 г. был утвержден Николаем II и обрел силу закона. Одной из наиболее существенных поправок, внесенных в законопроект в процессе его движения по упомянутым инстанциям, являлась та, в соответствии с которой общества, не производившие переделов со времени наделения их землей, автоматически переходили к наследственному владению. Важную роль в реализации реформы сыграл и закон 29 мая 1911 г. В соответствии с ним землеустроительные работы, направленные на ликвидацию чересполосицы, могли проводиться вне зависимости от укрепления земли в собственность. При этом сам факт устранения чересполосицы превращал общинников в собственников.

Линия на разрушение общины дополнялась попытками правительства решить в той или иной мере проблему крестьянского малоземелья. Существенная роль здесь отводилась Крестьянскому банку, который еще в 1895 г. получил право скупать помещичьи имения и, раздробив их на участки, перепродавать крестьянам. Наконец, были приняты энергичные меры по стимулированию переселенческого движения за Урал.

Результаты нового аграрного курса, выявившиеся к началу первой мировой войны, были довольно противоречивы. К 1915 г. из общины вышло 3084 тыс. дворов (32,5% к числу общинников) по данным на 1905 г., а с учетом продолжавшегося дробления хозяйств — 26%. Однако среди вышедших преобладали бедняки, стремившиеся, укрепив наделы в собственность, их продать.

Слой зажиточных деревенских хозяев, который хотел создать П.А.Столыпин, не успел сложиться в более или менее крупную силу к тому моменту, когда страна вступила в полосу очередных потрясений. Наиболее активно выход из общины шел в Поволжье и на юге Украины.

Значительно отставали в этом отношении земледельческий центр, северо-восточные и северные губернии Европейской России. Следует отметить, что далеко не всем хуторянам и отрубникам удалось наладить крепкое хозяйство. Государство не могло оказать им помощи в том размере, в каком требовала ситуация, поскольку не располагало необходимыми финансовыми ресурсами. Землеустроительная часть столыпинской аграрной реформы во многом была лишена надлежащего финансового обеспечения, и это обстоятельство негативно отражалось на процессе модернизации российской деревни. Особенно маломощными были хутора и отруба центрально-черноземных губерний.

Деятельность Крестьянского банка способствовала увеличению земельных угодий, принадлежавших крестьянам. Всего для продажи им банк приобрел в 1906-1916 гг. 4614 тыс. десятин земли. Вместе с тем лишь сравнительно узкая прослойка богатых крестьян смогла с выгодой для себя воспользоваться услугами банка, налагавшего на заемщиков большие проценты.

Переселенческое движение благодаря содействию правительства достигло значительных масштабов. За 1906-1914 гг. из губерний Европейской России за Урал переселилось примерно 3100 тыс. человек (в два раза больше, чем за предыдущее десятилетие). При этом изменился социальный состав переселенцев. Если прежде среди них преобладали середняки, то после 1906 г. — бедняки. Значительное само по себе число переселившихся крестьян (даже при том, что около 17% выехавших, в частности по недостатку средств, не смогло прижиться на новом месте и вернулось назад) тем не менее покрыло всего менее 20% естественного прироста сельского населения и, таким образом, не компенсировало увеличившегося избытка рабочих рук.

Столыпинская аграрная реформа, бесспорно, ускорила становление буржуазных структур в сельском хозяйстве России, способствовала его развитию. Накануне первой мировой войны наблюдался существенный рост сельскохозяйственного производства. С 1901 по 1913 гг. посевная площадь в 62 губерниях империи (без Закавказья, Туркенстана и Дальнего Востока) расширилась на 15,6%.

Это обстоятельство, а также рост урожайности обусловили увеличение годового сбора сельскохозяйственных культур. Среднегодовой валовой сбор хлебов в 1904-1908 гг. составлял 3,8 млрд пудов, а в 1909-1913 гг. — 4,6 млрд пудов (повысился на 20%). Производительность единицы посевной площади в России по-прежнему оставалась более низкой, чем в наиболее развитых государствах.

Так, средний урожай зерновых с гектара составлял в России 8,7 центнеров, в Австрии — 13,6, в Германии — 20,7, в Бельгии — 24,2. Тем не менее сдвиги, происшедшие в аграрном секторе российской экономики, позитивно отразились на положении крестьянства. Доход на душу деревенского населения от сельского хозяйства, будучи по-прежнему в целом низким, все же с 1900 по 1913 г. увеличился с 30 до 43 руб., в том числе чистый доход (т.е. за вычетом налогов, платежей за купленную и арендованную землю и т.п.) — с 22 до 33 руб. Необходимо, впрочем, отметить, что рост сельскохозяйственного производства, улучшение экономического положения крестьян в предвоенный период являлись не только результатом реформы, но и следствием благоприятных в целом погодных условий и повышения цен на сельскохозяйственную продукцию на мировом и внутреннем рынке, отмены выкупных платежей.

Новая аграрная политика стимулировала социальное расслоение в деревне и тем самым создавала почву для острых социальных конфликтов. Общинные традиции оказались весьма живучими. В целом по Европейской России лишь 26,6% выделившихся из общины получили согласие сельского схода, тогда как остальные пошли на укрепление земли в собственность против воли односельчан.

Ситуация в отдельных губерниях, однако, могла существенно отличаться от общероссийской. Выход из общины во всяком случае часто сопровождался столкновениями выделяющихся с крестьянами-общинниками, последних с властями, которые столь же интенсивно стремились покончить с общиной, как прежде пытались ее законсервировать. Нередко в роли ревнителей общинных традиций выступали деревенские богачи, использовавшие старые порядки для эксплуатации односельчан. В целом прерванный войной новый курс в аграрном вопросе при всей противоречивости обозначившихся к 1914 г. результатов, при всех, во многом вполне естественных, проблемах, возникавших в процессе его реализации, создавал условия для более органической, естественной капиталистической эволюции страны. Реформа не ликвидировала застарелого и столь громко заявившего о себе впоследствии антагонизма между крестьянами и помещиками, порожденного не только экономическими факторами, но и привилегированным положением дворянства, чуждостью его образа жизни всему деревенскому быту, который, не мог сколько-нибудь ощутимо измениться за сравнительно непродолжительный период проведения новой аграрной политики.

Источник: www.hrono.ru