2.3. Технология адаптивного обучения

Разновидностью технологии разноуровневого обучения является технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений.

Используя технологию адаптивного обучения, учитель работает со всем классом (сообщает новое, объясняет, показывает и т. д.) и индивидуально (управляет самостоятельной работой учащихся, осуществляет контроль и т. д.). Деятельность учащихся совершается совместно с учителем, индивидуально с учителем и самостоятельно под руководством учителя.

Учение в рамках применения технологии адаптивного обучения становится преимущественно самостоятельной деятельностью: это чтение обязательной и дополнительной литературы, реферативная работа, решение задач различного уровня сложности, выполнение лабораторных и практических работ, индивидуальная работа с учителем, контроль знаний и т. д.

Адаптивный термогенез

Технология адаптивного обучения предполагает осуществление контроля всех видов: контроль учителя, самоконтроль, взаимоконтроль учащихся, контроль с использованием технических средств и контролирующих программ и т. д. В противовес традиционной одноканальной связи (ученик – учитель), которая слабо выполняет обучающую функцию, вводится многоканальная (учитель – ученик, ученик – ученик, учитель – коллектив учащихся, ученик – коллектив учащихся), предполагающая иные формы взаимоотношений между ними.

Процесс обучения при данной технологии может быть представлен тремя этапами:

- объяснение нового учебного материала (учитель обучает всех учащихся);

- индивидуальная работа учителя с учащимися;

- самостоятельная работа учащихся.

Источник: studfile.net

Рекомендательные системы в онлайн-образовании. Адаптивное обучение

Не прошло и полгода, как мы завершаем цикл статей об адаптивном обучении на Stepik! А, нет, прошло… Но я рада наконец представить вашему вниманию заключительную статью о том, зачем вообще нужно адаптивное обучение, как оно реализовано на Stepik и причём тут шахматы.

Введение

Однажды мы решили рассказать на Хабре, как устроена система адаптивных рекомендаций на Stepik.org. Первые две статьи этого цикла были написаны ещё летом по горячим следам моего бакалаврского диплома на матмехе СПбГУ, первая была в целом про рекомендательные системы в онлайн-образовании, во второй мы немного заглянули под капот и рассказали об архитектуре нашей рекомендательной системы. Третья часть, в которой мы наконец дойдём собственно до адаптивных рекомендаций, писалась плохо, во многом потому, что эта часть платформы меняется очень быстро. Но теперь я готова опубликовать и её.

Программы среднего образования в США и Канаде

Зачем нужна адаптивность?

Когда говорят о преимуществах онлайн-обучения, часто в их числе упоминают массовость. Действительно, сложно сравнивать пропускную способность очного курса в университете, пусть даже потокового, и массового онлайн-курса, практически не имеющего ограничений для масштабирования — разница в размере аудитории составит порядки.

Но эта черта является также и недостатком онлайн-образования: в случае занятий в аудитории преподаватель может подстраивать свои лекции под студентов: провести опрос в начале семестра, следить на занятиях, все ли понимают материал, даже общаться с отдельными студентами лично, если они что-то не усвоили или, наоборот, хотят больше углубиться в какие-то темы. Разумеется, в случае массового онлайн-курса ресурсов преподавателя на подобное взаимодействие не хватает, а студенты оказываются в строгих рамках линейно составленного курса без возможности подробнее разобрать сложные задания или пропустить простые.

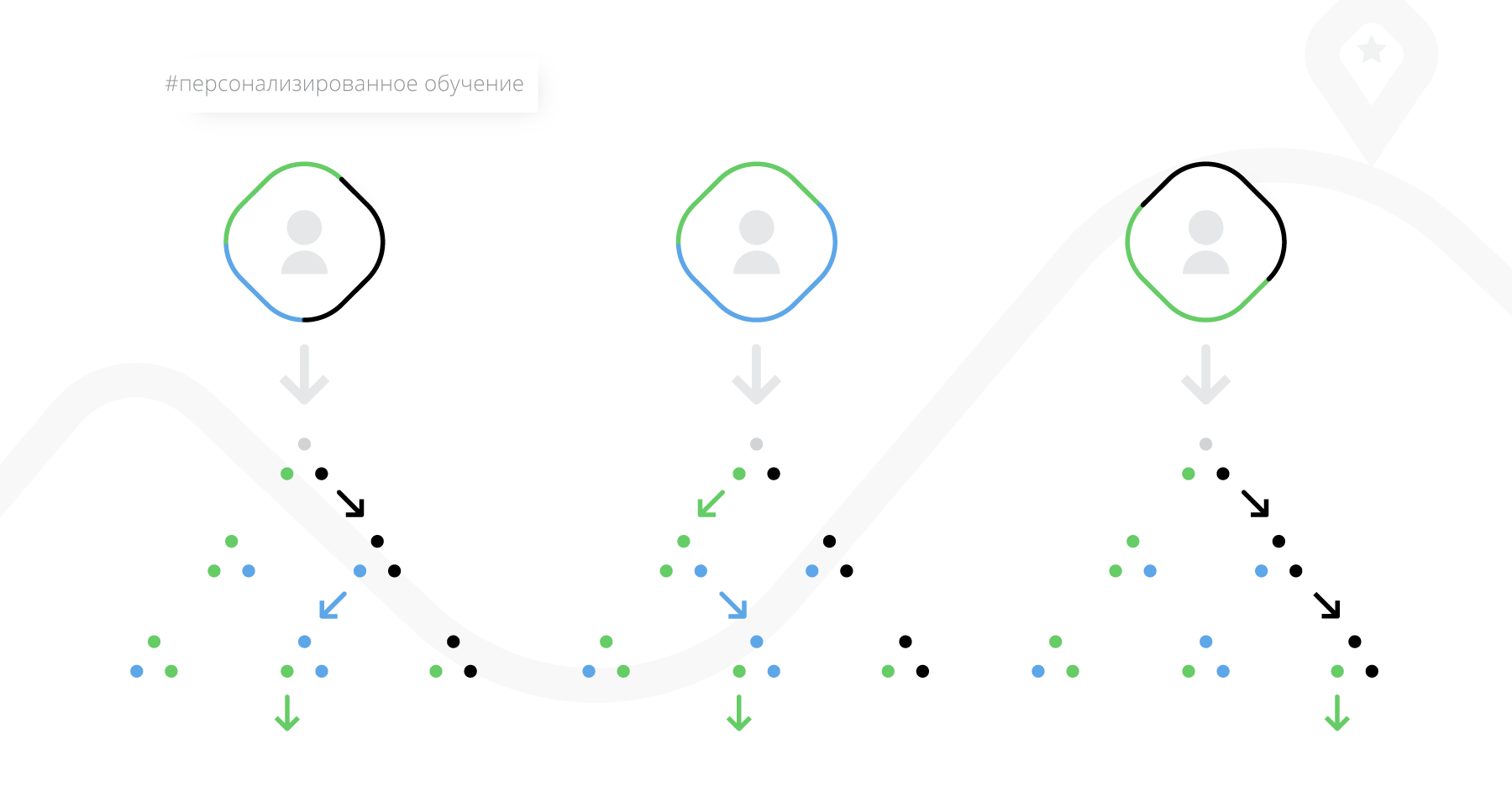

Тем не менее, существуют способы реализовать что-то подобное и в автоматическом (массовом) режиме. Эти способы можно разделить на три основные группы:

-

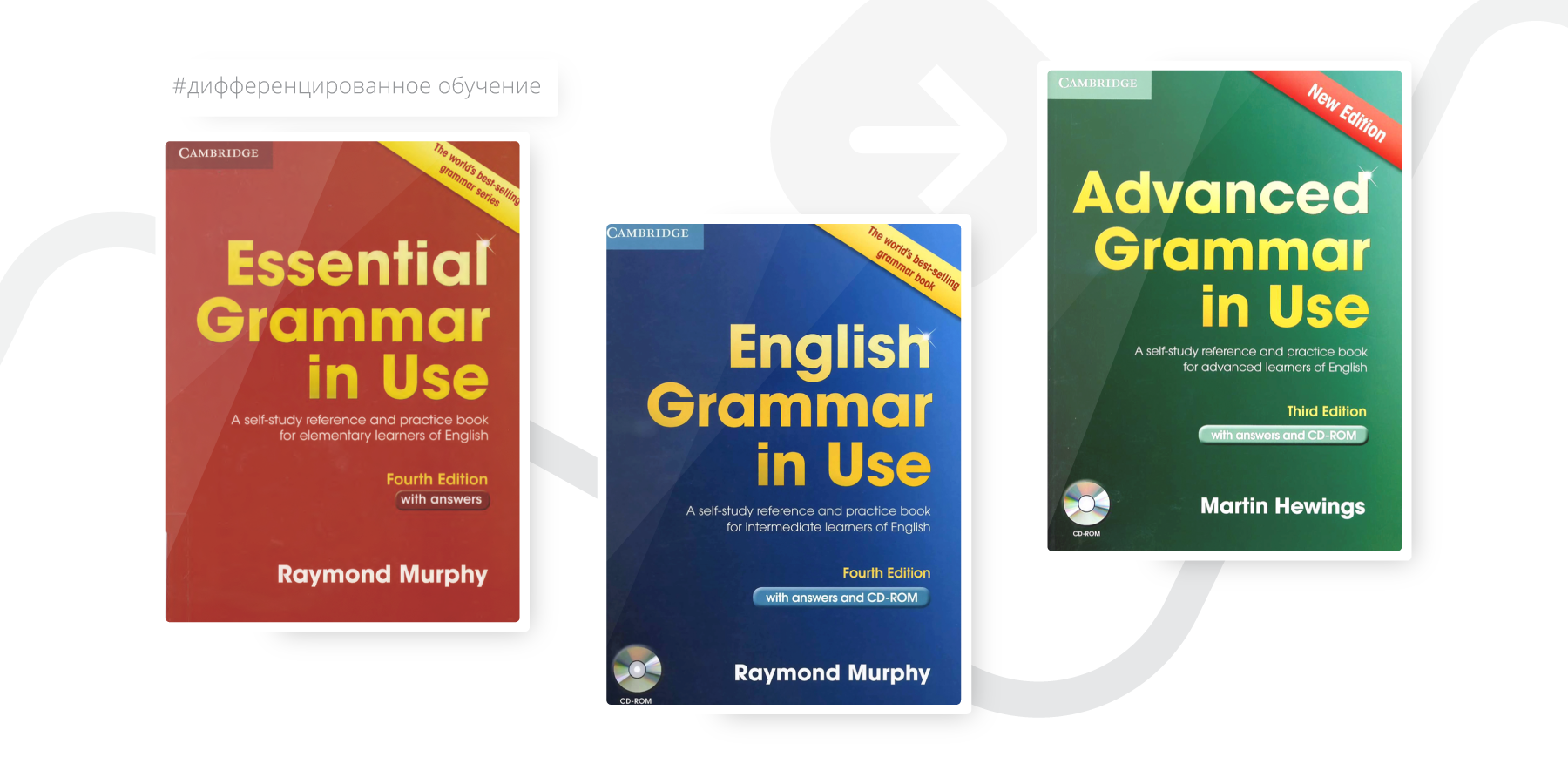

Дифференцированное обучение. Самый простой способ подстроить материал под уровень знаний учащегося: преподавателем заранее создаётся несколько фиксированных учебных траекторий разной сложности, а студент выбирает для себя подходящую и далее учится по ней в обычном, линейном режиме. Например, серия учебников для разного уровня знания языка.

Механизмы адаптивного обучения

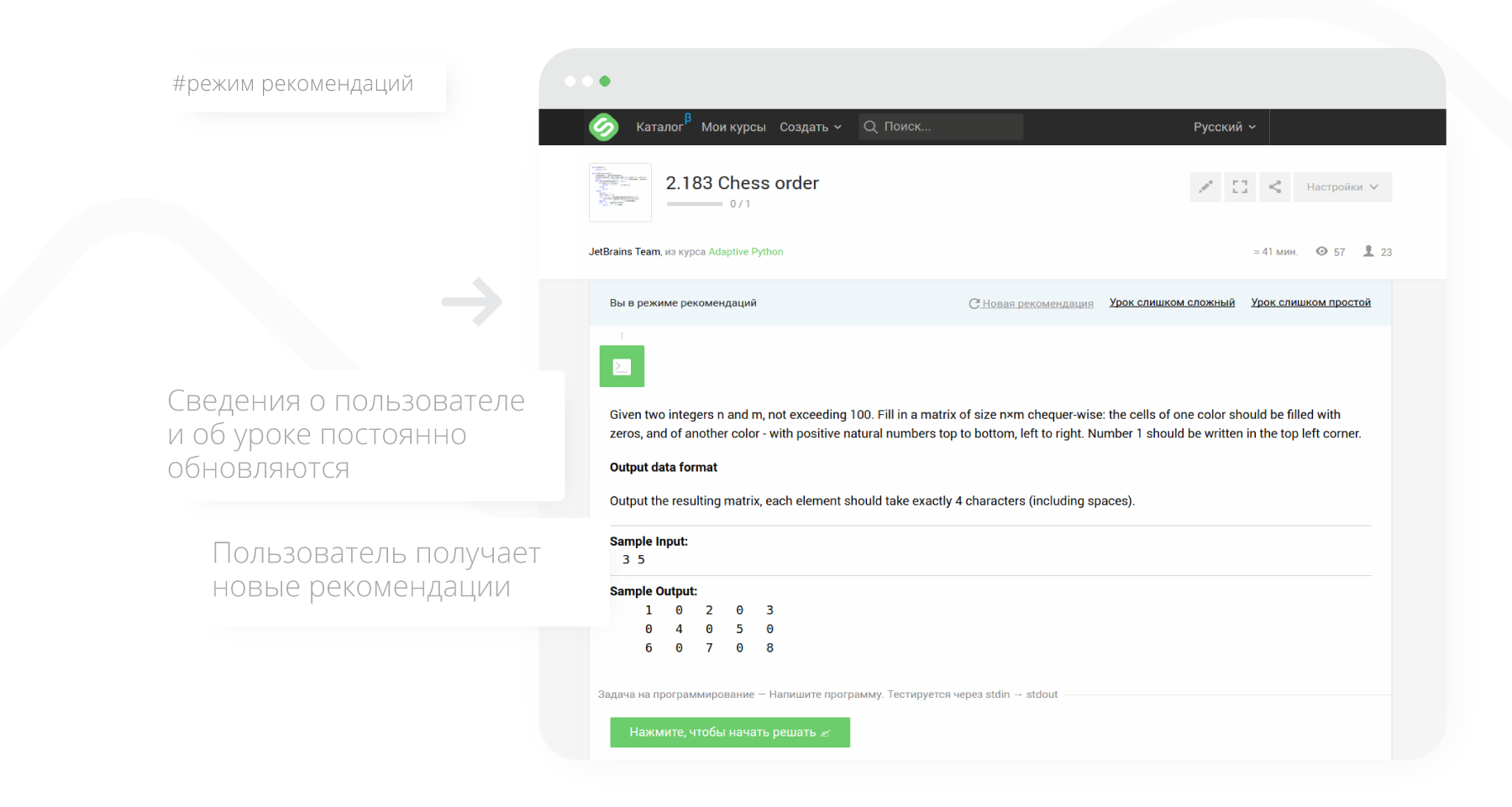

Адаптивное обучение на Stepik сделано в виде рекомендательной системы, которая советует пользователю, какой урок ему стоит изучить следующим, в зависимости от его предыдущих действий. Пока рекомендации даются в рамках материалов выбранного курса (например, тренажер по Python), но в скором будущем станут доступны также рекомендации в рамках произвольной темы (например, C++ или интегралы). В перспективе любую тему можно будет изучить в адаптивном режиме.

Зарегистрированному пользователю для начала обучения в адаптивном режиме достаточно нажать кнопку “Учиться” в адаптивном курсе (она станет доступна после записи на курс).

Получив рекомендованный к обучению материал (урок), пользователь может отреагировать на него одним из трех способов:

- пройти урок (решить задачи в нём),

- пометить урок как слишком простой,

- пометить урок как слишком сложный.

После получения реакции сведения о знаниях пользователя и о сложности урока обновляются, и пользователь получает новую рекомендацию.

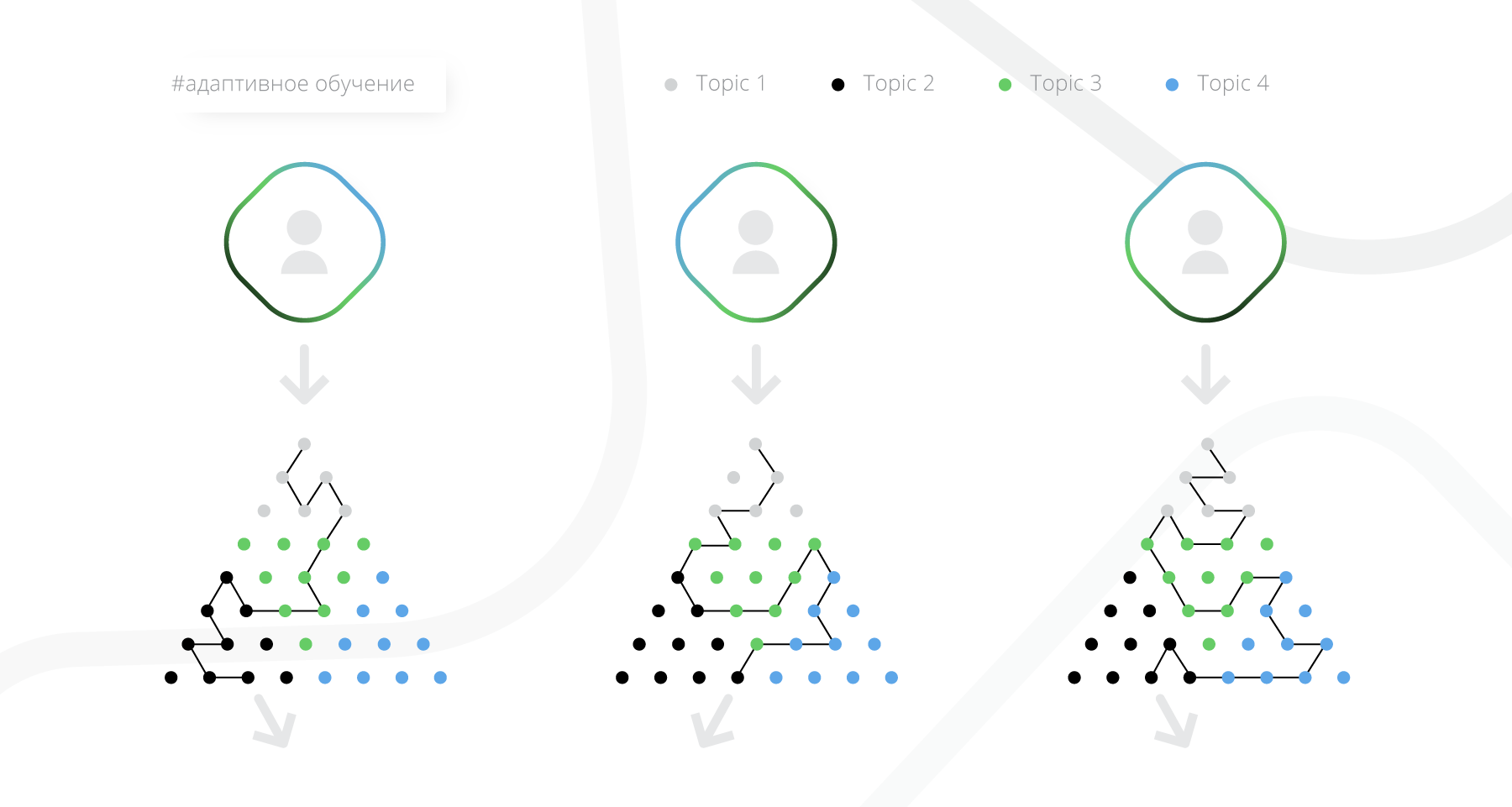

Для адаптивных рекомендаций используется два метода (“хендлера”): на основе сложности и на основе зависимостей между темами (подробнее о хендлерах можно почитать во второй статье цикла).

Под капотом рекомендаций на основе сложности лежит две идеи:

- Item Response Theory. Эта психометрическая парадигма с непереводимым на русский язык названием может быть сформулирована очень просто: вероятность, что учащийся решит задачу, выражается как некоторая функция от параметров учащегося и задачи. В качестве параметров можно использовать, например, как-то вычисленные уровень знаний пользователя и сложность задачи, а также то, насколько мы уверены в этих значениях.

- Шахматный рейтинг Эло. Модель для оценки рейтинга шахматистов, разработанная Арпадом Эло в 1960-х годах, работает следующим образом: каждому новому игроку назначается рейтинг по умолчанию (например, ноль), а затем после каждой игры рейтинги обоих игроков обновляются. Для этого сначала вычисляется матожидание результата игры для каждого из игроков ( в случае проигрыша игрока A, — в случае победы, — ничьи), а затем рейтинги обновляются в зависимости от разницы между предсказанным результатом игры и фактическим.

Формула для предсказания результата ,

для обновления рейтинга ,

где , — рейтинги игроков A и B, — обновленный рейтинг игрока A, — фактический результат игры для игрока A. Коэффициент характеризует нашу уверенность в оценке рейтинга: если мы еще мало знаем об игроке, его рейтинг должен меняться быстро, но когда речь идет об опытном мастере, одна игра, далекая от предсказания, не должна сильно изменить рейтинг.

В результате слияния этих двух идей получаем следующую модель работы системы. Пользователей и уроки мы рассматриваем как “игроков”, реакцию пользователя на рекомендацию урока — как результат “игры”, а предсказываем мы этот результат на основе некоторых параметров учащегося и урока. Основные черты этой модели мы взяли из научной статьи о Maths Garden, сервисе для изучения арифметики для детей. Для рекомендации мы подбираем такой урок, вероятность решить который для пользователя близка к оптимальной.

Помимо сложности уроков мы хотим учитывать также разметку контента темами. Мы используем граф знаний из Wikidata, и даём возможность авторам уроков тегировать их темами двух типов:

- темы, к которым этот урок относится (которые в нём разъясняются),

- темы, знание которых необходимо для понимания этого урока.

Например, в случае, если пользователь пометил урок как слишком сложный, мы можем посоветовать ему изучить темы, которые необходимы для данного урока.

Метрики

Основные метрики для оценки качества адаптивных рекомендаций — это, во-первых, доля решённых уроков от числа рекомендованных (по сути retention), и во-вторых, разница между предсказанным результатом решения и реальным (из модели на основе шахматного рейтинга).

Доля решённых уроков больше говорит о том, насколько полезными и подходящими по сложности пользователи считают рекомендации. Эту метрику мы вычисляем регулярно по итогам последних 7 дней, и она с конца прошлого года выросла с 60 до 80 процентов.

Вторая же метрика, ошибка предсказания, скорее характеризует точность внутренней машинерии адаптивной системы. При этом её сложнее интерпретировать, ведь изменяя модели для предсказания реакции пользователя и для оценки фактического поведения пользователей, мы можем получить значительные изменения в этой метрике, которые едва ли будут показывать, лучше стала модель или хуже по сравнению с предыдущей версией. Потому что оцениваем ошибку мы теперь тоже по-другому.

Например, если раньше значения predicted_score и real_score лежали в интервале , а в новой версии — в , абсолютные значения ошибки драматично вырастут, но это не будет значить, что нужно срочно откатываться. Разумеется, пример утрированный, но подобные причины изменения ошибки нужно учитывать при анализе метрик.

Как я писала, эти две метрики являются основными, но не исчерпывающими. Также мы отслеживаем состояние системы по количеству запросов рекомендаций (порядка нескольких тысяч в неделю), по скользящему среднему ошибки предсказания по нескольким дням (помогает выявить тенденцию к улучшению или ухудшению, сгладив пики), по времени обработки запроса новой рекомендации (ну по этому параметру всегда есть к чему стремиться 🙂 ).

Также мы проводим A/B-тестирование для сравнения работы разных моделей. Тогда, помимо вышеперечисленных метрик для ежедневного мониторинга, дашборд может расширяться специфичными метриками для конкретного эксперимента. Тем не менее, решение о том, какую модель оставлять, обычно принимается исходя из основных метрик.

История адаптивного проекта

- 1 марта 2016 — появился первый прототип адаптивных рекомендаций в Stepik (который в те времена ещё назывался Stepic)

- 21 марта 2016 — начало бета-тестирования (русскоязычный задачник по Python)

- 11 августа 2016 — интеграция адаптивной системы в PyCharm Edu 3, инструмент для обучения языку Python от JetBrains

- Сентябрь 2016 — пик активности пользователей в связи с тем, что за достижение определённого уровня “адаптивных” знаний по Python давалась скидка на обучение программированию по онлайн-программе Computer Science Center и Академического университета. Исправили несколько смешных багов.

- Декабрь 2016 – март 2017 — конкурс на создание адаптивного контента, о котором мы уже подробно писали на Хабре.

В таблице ниже перечислены основные адаптивные курсы на Stepik и немного информации об их использовании.

Заключение

В этой статье я рассказала об общих чертах системы адаптивных рекомендаций на платформе Stepik. За кадром осталось многое: как мы предсказываем результат решения студентом материала, как мы оцениваем реальное поведение, а также каким образом обновляем оценки знаний пользователя и сложности урока. Возможно однажды на Хабрахабре появятся статьи и об этом, но сейчас эти части системы меняются быстрее, чем их можно успеть описать.

Тем не менее, надеюсь, вам было интересно читать эту статью. Буду рада ответить на ваши вопросы в комментариях или в личных сообщениях.

- adaptive learning

- адаптивное обучение

- адаптивность

- personalization

- recommender system

- рекомендательные системы

- stepik.org

- stepik

- стэпик

- онлайн-образование

- Блог компании Stepik.org

- Data Mining

- Алгоритмы

- Машинное обучение

Источник: habr.com

Что такое адаптивное обучение?

Эффективнее всего обучаться индивидуально с учителем, но это стоит дорого и практически невозможно внедрить в большую группу студентов. Но есть аналог индивидуальных занятий — адаптивная система обучения, которая анализирует способности и прошлый опыт учащегося и на основе оценки предлагает уникальную образовательную программу. В статье расскажем об истории разработки адаптивного обучения, этапах работы и университетах, в которых тестируют данную технологию.

История адаптивного обучения: машина Скиннера

Автором адаптивного обучения считается Беррес Фредерик Скиннер — американский профессор Гарвардского университета. Идея ему пришла во время экспериментов с голубями, которых он научил нажимать на кнопку и получать корм. Так в 1954 году он придумал машину, которая вознаграждала за правильные ответы, открывая доступ к новым материалам, а за неправильные ответы отправляла повторять пройденную тему.

Пройдите онлайн-курсы бесплатно и откройте для себя новые возможности Начать изучение

Как работает адаптивное обучение сегодня

С помощью технологий искусственного интеллекта и аналитики разрабатывается индивидуальная программа курса для студента. В курсе собрано большое количество материалов, которые разделены на маленькие фрагменты. После анализа способностей и знаний учащегося программа определяет пробелы и формирует персональный трек из разных фрагментов для дистанционного обучение. Действия студента постоянно анализируются, он проходит тесты, после чего план занятий совершенствуется. В результате студент изучает то, что ему действительно нужно, и не тратит время на материал, который уже знает.

Этапы адаптивной системы обучения

- Предварительное тестирование, которое определяет знания и когнитивные способности слушателя.

- Разработка персональной программы обучения на основе результатов теста.

- Изучение нового материала.

- Повторное тестирование и практические занятия для закрепления новых знаний. На основе результатов программа обучения еще больше адаптируется под ученика.

- Рекомендации, которые подсказывают слушателю, на что обратить внимание.

- Финальное тестирование, по которому определяется эффективность обучения.

Инструменты адаптивного обучения пока используются только в тех дисциплинах, в которых есть четкие формулировки правил и законов, формулы и теоремы. Для большей части гуманитарных наук данную технологию пока примерить невозможно.

Уже сейчас вузы нашей страны НИУ ВШЭ, НИТУ «МИСиС», ФГБОУ ВО «ТУСУР» активно тестируют модели и алгоритмы адаптивной педагогики, чтобы в ближайшие годы внедрить их в свои программы обучения.

Если статья для вас была полезной, то переходите на сайт «Россия — страна возможностей». На платформе размещено более 100 бесплатных онлайн-курсов на самые разные темы — от развития базовых навыков до обучения цифровой и финансовой грамотности.

Рекомендуем посмотреть следующие курсы: «Основы машинного обучения» — о процессе машинного обучения и для чего это нужно, «Виртуальная реальность» — о 5 важных признаках VR и самых распространенных мифах.

Читайте нас в Telegram — stranavozmojnostey Поделиться в социальных сетях

Источник: rsv.ru

Terra incognita: открываем мир адаптивного обучения

Анекдотов об Иванове существует великое множество, однако после окончания обучения становится совсем не смешно. Ему не обязательно быть хулиганом, который подкладывает мышей в стол учителю, или зачинщиком драк. Иванов может быть прилежным учеником, примерно себя вести и даже получить золотую медаль. Но после окончания школы, он, с вероятностью в 99,9%, столкнется с жестокой реальностью — его теоретические знания ничего не стоят.

Ищем летающую рыбу и плавающего шимпанзе

Почти десятилетие мы только и делаем, что слушаем учителя и механически повторяем полученную от него информацию. Доходит до смешного: оценка зависит не от практических знаний и умений ученика, а от способности воспроизвести материал максимально близко к тексту. Заучил и забыл. В ВУЗе повторяется та же история, круг замыкается.

Парадокс заключается в том, что учитель заполняет собой все пространство урока, не оставляя детям шанса проявить инициативу и творческие задатки. Традиционное обучение заведомо предлагает ученику пассивную роль второго плана, вынуждая педагога фактически работать за двоих.

Система статична. Программа формируется преподавателем до старта учебного года и проводится от заглавной буквы до последней точки. Материал не трансформируется в зависимости от общего уровня знаний класса. Дальше — больше. Некая Марья Петровна может преподавать по одному и тому же учебному плану годами.

Нет, ну а что, ведь геометрические формулы и дата взятия Бастилии остаются прежними. Так же как и ком традиционных проблем, который грозится перерасти в лавину:

- пренебрежение личностными особенностями обучающихся

- ориентация на “золотую середину”, в ущерб ученикам с низким и высоким уровнем подготовки

- установка на получение хорошей оценки, а не реальных знаний

- бездеятельность ученика большую часть урока

- акцент на заучивание материала, а не воспитание навыков самостоятельной работы

- сверхнагрузка на педагога

- тотальный контроль, нацеленный на стандартизацию мышления

Берем курс на адаптивную модель обучения

Система возражений работает на отлично. ТОП-оправдание: “В классе более 30 учеников. Невозможно за 45 минут урока уделить внимание каждому”. Можно было бы согласиться с этим утверждением и продолжать работать по старинке, если бы не технология адаптивного обучения.

Занятие может быть интересным, интерактивным и заточенным под индивидуальные особенности каждого обучаемого. Достаточно просто перенести фокус внимания с учителя на ученика. Адаптивная форма обучения делает акцент на формирование практических навыков и умений, а не на сухую теорию. По итогу каждый ученик использует свои способности по максимуму, а не подгоняется под среднеарифметический шаблон.

Меняется сама структура урока. Монолог преподавателя трансформируется в диалог и коллективную дискуссию, с получением многоканальной обратной связи.

- Этап 1. Учитель дает новый материал, его объяснение занимает не более 10 минут. С целью формирования компетенций обучающиеся получают задание для проработки в классе. В процессе управления самостоятельной работой учеников, педагог параллельно проверяет домашние работы. Обсуждение выполненных адаптивных заданий происходит тет-а-тет между преподавателем и обучающимся. Такой сценарий исключает публичный разбор ошибок, снижает уровень стресса и страха перед критикой. При этом учитель получает возможность отслеживать индивидуальный прогресс каждого школьника и корректировать программу в зависимости от результатов.

- Этап 2. Упражнения, над которыми велась работа в классе, проверяет не преподаватель, а сами обучающиеся. Они могут обменяться тетрадями (статическая группа из 2 человек со сменными ролями “учитель-ученик”), перевести контроль в формат дискуссии (динамическая микрогруппа с одним общим заданием) или взаимоконтроля (вариационная группа с разными заданиями и функцией взаимного обучения). Адаптивная технология экономит время учителя, прививает навыки анализа, логики и аргументации своей точки зрения, помогает обучающимся глубже вникнуть в материал. Задача педагога — привить умения рецензирования и взаимного оценивания.

- Этап 3. Ученики работают в классе самостоятельно, уровень заданий зависит от индивидуальной подготовки каждого школьника. Материал дифференцируется по нарастающей — от легкого до более сложного. Строгие временные рамки не устанавливаются, то есть работа проходит в свободном темпе. Активное самообучение (чтение, поиск новой информации, решение задач) нацелено на выработку приемов исследовательской деятельности, самоконтроля и развитие творческого потенциала. По мере выполнения заданий учитель оценивает полученный результат и публично хвалит за достижения для повышения самооценки учеников.

Новая точка на карте системы обучения

Методы адаптивной технологии строятся на обязательной предварительной проверке знаний. Для трансформации материала под конкретного ученика, необходимо определить его изначальный уровень компетенций.

Подобный подход требует основательной проработки со стороны преподавателя, начиная с создания базового тестирования для выявления скрытых задатков обучающегося и заканчивая генерацией гибкой многоуровневой программы.

Ученик превращается из пассивного получателя знаний в мыслителя и деятеля. Трансформируется и роль педагога. Он становится наставником и организатором познавательного процесса, который прививает навыки:

- самостоятельного поиска и анализа информации

- креативности

- работы в группе

- критического и логического мышления

- аргументированного оценивания

- обоснования и отстаивания своей точки зрения

- ведения дискуссии

- самоконтроля

- адекватного восприятия критики

- принятия решений

- нестандартного подхода к выполнению заданий

Плюсы очевидны. Казалось бы, осталось просто брать и применять. На деле же традиционная модель продолжает преобладать в школах, ВУЗах и даже в дистанционном обучении. Система сопротивляется всему чужеродному, поэтому ее нужно не ломать, а трансформировать. Курс задан, осталось только поймать попутный ветер и открыть на карте мира неизведанные земли адаптивного обучения.

Готовы стать первопроходцем?

Также рекомендуем

- Может ли электронный курс или LMS заменить преподавателя?

- Искусственный интеллект в образовании

- Эффективность онлайн обучения

- Атмосфера eLearning: обзор трендов с Мариной Литвиновой

- Как создать курс обучения: методология разработки онлайн курсов

Источник: etutorium.ru