Технология адаптивного обучения. Требования к современному уроку

Современная система образования во главу угла ставит индивидуальный подход к учащемуся. Значение имеют не только требования стандартов и учебных программ, но и способности и интересы самого ученика. Поэтому особое внимание уделяется разработке и внедрению таких образовательных методик, которые в полной мере соответствуют принципам индивидуализации обучения. Достаточно активно в современной российской школе происходит процесс внедрения технологий адаптивного обучения.

Разработка концепции

Вам будет интересно: Домовина — это последнее пристанище

Основные принципы и целевые установки данной технологии формировались на стыке психологии, педагогики, культурологии. Согласно разработанной концепции, для учеников в школе могут быть созданы условия, помогающие им достигнуть оптимального уровня личностного и интеллектуального развития. Ключевым условием выступает гармоничная адаптация ребенка в реалиях современной школы.

Адаптивная обработка данных в контроллерах АвтоГРАФ Серии Х

Временем наиболее активных поисков в этом направлении стал период конца XX – начала XXI века. Основной вклад в разработку принципов адаптивного управления образовательным процессом и соответствующих методик внесли Е. Я. Ямбург, Н. П. Капустина, Т. М. Давыденко. Наиболее подробно перспективы внедрения адаптивной системы обучения были описаны в работах А. С. Границкой. В технологии присутствуют элементы теории деятельностного и дифференцированного обучения.

Основные принципы технологии

Вам будет интересно: Вступление США во Вторую мировую войну: причины, дата, последствия, исторические факты

Как мотивировать ребенка к учебе? Советы психологов по этой проблеме были учтены авторами при разработке ключевых положений адаптивной технологии. Одним из основных принципов выступало соответствие выбираемых методик обучения возрастным и психологическим особенностям учащегося.

Интеллектуальные задатки и способности ученика, уровень его познавательной и творческой активности, особенности мышления занимают центральное место при выборе способов взаимодействия с педагогом. Позиция последнего заметно меняется. Он перестает быть единственным источником информации, предпочтение отдается самостоятельной и групповой работе учащихся. Учитель выступает в роли организатора, разделяя с учениками ответственность за результаты обучения. Учащийся не просто пассивно воспринимает информацию, а становится субъектом процесса познания, что способствует его личностному развитию.

Как мотивировать ребенка к учебе: советы психолога

Вам будет интересно: Великие советские полководцы — кто они?

Стимулы к обучению могут быть различными. Однако мнения специалистов сводятся к тому, что эффективным процесс может быть, только если у школьника формируется познавательный интерес и стремление добиться определенных результатов. Этот процесс напрямую связывается с успешной адаптацией к условиям обучения. Задача педагогического коллектива в этом случае – помочь учащемуся выработать оптимальный режим приобретения новых знаний, навыков, взаимодействия с окружающими.

Адаптивное обучение

Адаптивная система обучения призвана обеспечить ребенку такой формат занятий, при котором он сможет максимально раскрыть собственный потенциал в рамках того или иного предмета. Для этого используются приемы гибкого построения учебного процесса, направленные на усиление самостоятельности школьника.

Какие проблемы позволяет решить технология?

Разработка технологии адаптивного обучения была призвана решить ряд насущных проблем в педагогической сфере. Большинство из них характерно для всей системы общего образования.

Целевые ориентиры адаптивной технологии

Взаимодействие с учениками в школе строится сегодня на принципах личностно-ориентированного подхода. В первую очередь к ним относятся индивидуализация образовательного процесса и ориентация на особенности учащихся. Поэтому основные цели использования технологий адаптивного обучения формулируются именно на этой основе. Для достижения высоких результатов ребенок должен осознавать задачи собственного обучения, использовать свои знания и возможности для их решения.

Вам будет интересно: Очевидно это. Значение слова, понятие «Кэп Очевидность»

Сохранению и развитию познавательных интересов и стремлений ученика в немалой степени способствует создание ситуаций успеха на уроке. Специфика адаптивной системы обучения предусматривает, что каждый учащийся сможет ощутить себя успешным при выполнении задания или изучении нового материала. Педагог помогает ему осознать этот момент в ходе регулярной рефлексии, обсуждения и анализа результатов работы.

Система многоуровневых заданий позволяет ребятам самостоятельно выбирать уровень сложности решаемых задач, оценивая собственный уровень знаний и умений.

Системность использования адаптивных методик

Учитель взаимодействует как фронтально со всем классом, объясняя, демонстрируя, так и индивидуально с каждым учеником, организуя самостоятельную и групповую работу. Выбор форм работы определяют особенности ученика, а также педагогические задачи и уровень сложности материала. Как правило, используется сразу несколько видов групповой и индивидуальной практики.

Адаптивные технологии предусматривают различные виды контроля на занятии: со стороны педагога, в рамках группы, фронтальный, самоконтроль.

Принципы групповой работы

Работа в группах – одна их ключевых форм организации образовательного процесса на основе технологии адаптивного обучения. Большую часть занятия ребята таким образом работают самостоятельно. Педагог при этом может наблюдать за работой внутри групп, совместно с учащимися обсуждая ее результаты в конце урока. Выделяют три вида ученических микрогрупп:

- динамические;

- статические;

- вариативные.

Статические формируются по желанию, включают двух учащихся, которые попеременно выполняют роли обучающегося и обучаемого. Динамические группы составляют несколько учащихся. Такая группа выполняет общее задание, разделив его на несколько частей, для каждого участника. Результаты выполнения обсуждаются внутри группы. Члены вариативных групп получают задание от учителя, обсуждают с ним получившийся результат и оценивают себя самостоятельно.

Схема занятия по технологии АСО

Структура занятия на основе адаптивных технологий соответствует требованиям к современному уроку, определенным новыми стандартами. Выделяют несколько основных этапов:

Таким образом повышается степень самостоятельности ребенка на уроке, стимулируется познавательный интерес учащихся.

Особенности урока при использовании адаптивных технологий

Основные этапы занятия, выделяемые в рамках адаптивных методов обучения, имеют ряд специфических особенностей.

Так как основной упор делается на самостоятельной работе учащихся, педагогу необходимо тщательно отобрать новый материал, который он презентует фронтально, выделить ключевые смысловые блоки, подобрать наглядные средства.

В рамках самостоятельной работы успешно формируются навыки мыслительной деятельности обучающихся. Они осваивают приемы поиска и анализа информации, постановки и решения задач. Немалое значение при этом имеет позиция учителя, который создает необходимую эмоциональную атмосферу, поощряет и деликатно направляет.

Задания, выполняемые учениками, могут быть репродуктивными, поисковыми или творческими.

Адаптивное обучение и самообразование

Успех использования адаптивных методов обучения напрямую связан с самостоятельной учебной деятельностью ребенка, его готовностью к познанию и самообразованию. В этом отношению большую роль играет мотивированность ученика, понимание им целей собственного обучения.

Ставя перед собой практическую задачу и приступая к ее решению, школьник не только прочнее усваивает новую информацию, но и приобретает необходимые общеучебные навыки, формирует собственный стиль работы.

Регулярное выполнение подобных заданий на уроке с постепенным переходом от простого к сложному, дает учащемуся возможность оценить собственные силы, научиться четко определять индивидуальные образовательные цели.

Ключевые компоненты адаптивного образовательного процесса

Исследователи выделяют ряд компонентов процесса обучения, каждый из которых обладает собственными адаптационными механизмами. Среди них:

Источник: 1ku.ru

Что такое адаптивное обучение и какая от него польза

E-learning

На чтение 9 мин. Просмотров 8.3k. Опубликовано 27/08/2020

Узнайте, как адаптивное обучение, которое подстраивает обучение к навыкам, пониманию и интересам отдельных учащихся, может значительно улучшить влияние вашей онлайн-программы обучения за счет повышения вовлеченности и удержания учащихся.

Опыт работы с адаптивным обучением

У каждого из нас разное понимание мира, разные возможности для достижения наших целей, и поэтому разные потребности в обучении. Тем не менее, организации часто проводят одинаковое обучение для всех, как если бы мы были все одинаковы. Это означает, что никто из нас никогда не получает того обучения, которое нам нужно.

Мы можем учиться, но мы не становимся профессионалами так эффективно, как если бы каждый из нас получил подготовку, адаптированную к нашим индивидуальным требованиям.

Подумайте о своем собственном обучении. Спросите себя: как часто вы не получали то, что вам было нужно, когда вам это было необходимо, или получали то, что вы вскоре забыли?

Это коренная проблема, для решения которой предназначено адаптивное обучение. Проводите обучение, которое обеспечивает именно то, что нужно каждому ученику, и только то, что необходимо.

Что такое адаптивное обучение?

Адаптивное обучение – это любой учебный проект, который подстраивает обучение к пониманию навыков и интересов каждого человека.

Дизайн обучения может быть адаптивным с использованием того, что мы называем искусственным интеллектом или машинным обучением (в совокупности «ИИ»). Но это может быть так же просто, как предоставление учащимся дополнительных ссылок или выполнение некоторых интересных ветвлений. Или предоставление возможности совершать ошибки и давать полезные уроки для восстановления. Или создание учебного контента на лету, когда они участвуют в когнитивной деятельности, которая надежно удовлетворяет потребности в обучении. Все это может быть достигнуто любым количеством способов, как с помощью ИИ, так и без него. «Мы чувствуем, что цель по существу одна и та же, независимо от того, используем ли мы алгоритмы, нелинейное повествование (ветвление), ссылки и/или вмешательство человека для ее достижения».

Примеры адаптивного обучения из повседневной жизни

Вот пример «адаптивного обучения», которое вообще не связано с компьютерами. Представьте себе, что вы хотите научиться печь хлеб, поэтому вы просите свою маму научить вас. Она знает, как выпекать хлеб: как смешивать ингредиенты, как месить, как долго давать тесту подниматься, как его выпекать.

Она также знает, что вы склонны выбрасывать ингредиенты бессистемно, например, пачкаете руки, чтобы научиться, и легко можете все испортить, например, не добавляя муку во время замеса, чтобы тесто прилипло к столешнице. Но она ваша мама, поэтому она терпелива. Она позволяет вам ошибаться и разбираться в вещах, и всегда вмешивается, когда это необходимо, чтобы спасти положение, поэтому вы не бросаете комок теста, который должен быть вашим хлебом, через всю комнату в расстройстве. И она может ответить на многие ваши вопросы, например, сколько соли добавить в муку, когда вы смешиваете, и что означает «расстойка дрожжей», поэтому вы набираетесь опыта по ходу дела.

Короче говоря, ваша мама адаптирует учебную среду только для вас, так что вы научитесь печь буханку хлеба довольно быстро – конечно, быстрее, чем если бы она заставила вас смотреть обучающий ролик YouTube. Она делает это, используя свои знания о вас и о предмете исследования. Ее подход может быть другим для вашего старшего брата, более терпеливого брата, который также имеет больше опыта выпечки: ваше обучение адаптировано только под вас и вашу уникальную ситуацию в тот момент вашей жизни.

Сравните вышесказанное с ориентацией директора на родителей в начале учебного года.

Родители приходят в аудиторию с разными интересами. У некоторых уже есть дети, обучавшиеся раньше в школе, и они просто хотят услышать, что изменилось. Другие делают это впервые и для них вся информация новая, они воспринимают ее с большим энтузиазмом. У некоторых есть конкретные вопросы, которые они хотят задать о своем ребенке и уходе, который им будет предоставлен; другие ищут общую ориентацию на школьную политику и процедуры, а некоторые там только потому, что их супруг или ребенок настаивали на этом. Все они занимают свои места, и директор начинает показывать слайды и говорить о классах, учителях, политике и процедурах, предоставляя всем одну и ту же информацию.

Каков результат такого обучения? Некоторым это быстро наскучит, потому что они уже знают (или думают, что знают), о чем идет речь. Другие будут сбиты с толку, потому что информация не связана с их пониманием. Некоторые цепляются за несколько кусочков информации и упускают остальное; другие дремлют. Никто не учится так хорошо, как они могли бы, если бы был применен индивидуальный подход.

Онлайн-тренинг больше напоминает школьную встречу, чем обучение ребенка выпекать хлеб. И многое из этого предписано заранее: учащиеся должны просмотреть каждое видео и взаимодействовать с определенным компонентом, чтобы завершить курс. Поэтому каждый должен потратить, скажем, 30 или 40 минут, независимо от того, скучно ли ему, или что у него уже есть эти знания. Это не только ужасно неэффективно, но и может породить сильную неприязнь к обучению со стороны ученика, который может неохотно участвовать в любом будущем обучении без принуждения к этому.

Звучит ли это как учебная утопия, недостижимый идеал? На самом деле, существует множество способов достижения этой цели, некоторые технологические, другие, включающие в себя учебный дизайн, или сочетание того и другого. Чтобы увидеть это, мы привели пример обучения выпечки хлеба мамой.

Цифровая адаптивная методика обучения

Вот функциональная схема онлайн-курса, обеспечивающего адаптивное обучение. Это логика в модуле электронного обучения, который содержит набор уроков и имеет итоговый экзамен на мастерство, чтобы гарантировать, что учащиеся, которые прошли курс, получили необходимый уровень квалификации.

Учащиеся, поступающие на курс с уверенностью, что они владеют темой, могут сдать «тестовый» экзамен, который определяет, освоили ли они предмет, и таким образом перейти непосредственно к выпускному экзамену. Если другие учащиеся не уверены в себе, они могут проработать все уроки, прежде чем сдавать итоговый экзамен. И есть те, которые могут начать учиться и через несколько уроков решить, что у них есть необходимые навыки, а затем пройти тест, чтобы отказаться от остальных. В конечном счете, у разных людей будут разные пути прохождения курса, но все они достигнут желаемых целей. И обратите внимание, что, кроме викторины, не нужно было создавать никакого дополнительного контента, как если бы курс был представлен в простой линейной последовательности.

Преимущества адаптивного обучения для организации

Адаптивное обучение может принести организации ряд важных преимуществ:

1. Меньше скуки и путаницы

Учащиеся не должны сидеть в течение обучения, которое не приносит пользы, что является пустой тратой времени и денег. Если есть только 20 минут 60-минутного курса, которые приносят пользу данному человеку, но человек должен сидеть в течение всего часа, это 40 минут, которые человек мог бы потратить на что-то другое. Точно так же, если обучение будет слишком тяжелым, учащиеся, скорее всего, потеряются, что приведет к ненужной повторной тренировке и часам, потраченным на овладение мастерством. Обучение, которое помогает нам более эффективно набирать скорость, приводит к тому, что мы тратим время более эффективно.

2. Лучшее усвоение материала

Если ученику не приходится проходить через обучение, которое не имеет отношения к делу, он с большей вероятностью обратит внимание на обучение, которое больше ему необходимо, и будет вовлечен в него. Это приводит к большему запоминанию знаний, полученных при обучении.

3. Больше радости

Взрослые ученики любят контролировать то, что они видят и делают; это качество люди ценят в опыте работы, универсальное обучение отнимает у нас свободу выбора, что может привести к разочарованию, даже если эта потеря контроля в конечном счете идет нам на пользу. Предоставляя ученикам контроль над их обучением, мы наделяем их положительными эмоциями и, вероятно, делаем счастливее. Это приводит к лучшему результату. Если обучение приносит нам радость, мы с большей вероятностью будем искать ее в ситуациях, когда это возможно. Если этого не произойдет, мы будем пытаться избегать обучения.

4. Более легкий учебный дизайн

Если курс представлен в универсальной форме, разработчику учебных материалов приходится много работать над тем, чтобы каждый его фрагмент был релевантен для всей целевой аудитории, во всех ситуациях. Считают ли все заинтересованные стороны, что эти темы и эти презентации необходимы и достаточны для того, чтобы каждый член их сообщества работал лучше? Скорее всего, нет. Это приводит к тому, что разработчик учебных материалов пишет их очень осторожно и переписывает и перерабатывает их снова и снова. Это может быть связано с трудным принятием решений относительно того, что включать, а что опускать.

Если же, в качестве альтернативы, существует средство назначения контента на основе знаний и уровня квалификации обучающегося, разработчик материалов может создавать контент намного более легко и делать меньше редактирования, потому что озабоченность каждого участника может быть передана сегменту аудитории, которая в этом нуждается. Текст также не обязательно должен соответствовать самому низкому общему знаменателю понимания. Это приводит к более быстрому развитию обучения.

Так почему бы не использовать адаптивное обучение?

Учитывая преимущества адаптивного обучения, почему все больше организаций не делают этого? На пути часто встают два препятствия.

Во-первых, столкнувшись с необходимостью преподавать тот или иной предмет, достаточно трудно понять, что именно нужно преподавать, а тем более определить, как разные люди могут получить его, особенно, если эти люди исчисляются тысячами. Это особенно верно, когда доминирующим подходом является обучение под руководством инструктора, которое обычно должно быть единым для всех из-за наличия класса, полного студентов, и часа, чтобы что-то изучить. Те, кто преобразует обучение с инструктором в цифровое обучение, часто не видят возможности сделать что-то по-другому. Способность учитывать различные потребности обучающихся и адаптировать обучение к этим различиям требует набора навыков, созданного путем многократных попыток и обучения с каждой попытки, на приобретение такого опыта уходит определенное время.

Во-вторых, многие могут не осознавать, что существуют способы внедрения адаптивного обучения в их обучение, которые не требуют обширных инженерных или патентованных технологий. Практически все инструменты разработки, включая платформу АнтиТренинги, позволяют разработчику электронного обучения включать адаптивные методы обучения в курс без необходимости построения сложных алгоритмов.

Источник: antitreningi.ru

Адаптивное обучение

Адаптивное обучение (adaptive learning) — технология обучения, основанная на построении индивидуальной учебной траектории для обучающегося с учетом его текущих знаний, способностей, мотивации и других характеристик.

Лучшим решением для обучения является работа с персональным преподавателем. Но это дорого, ресурсоемко и невозможно реализовать для большого потока слушателей. Аналогом индивидуального преподавания является адаптивное обучение, которое оценивает сильные и слабые стороны слушателя, учитывает его опыт, потребности и подбирает уникальный стиль обучения исходя из этого.

Курсы с использованием технологии адаптивного обучения предлагают персонализированный трек для каждого обучающегося, который перестраивается в режиме реального времени в ответ на действия пользователя. В таком курсе собрано гораздо больше контента, но он разбит на небольшие фрагменты. Такой подход обеспечивает правильную дозировку знаний и более точную настройку на конкретного слушателя. Алгоритмы адаптивного обучения формируют из всей базы материалов нужный персонализированный «плейлист». Таким образом, в отличие от линейных курсов, обучающийся изучает не весь материал, а только то, что ему нужно.

Персонализация в режиме реального времени позволяет не только выстраивать заданную траекторию, но и корректировать ее на лету, учитывая персональный темп усвоения знаний. При этом если алгоритм видит низкий уровень понимания определенного блока знания, то траектория корректируется в сторону более простых блоков.

Ключевым отличием подготовки материалов для адаптивного обучения является работа с тестами. В линейном обучении тесты завершают процесс обучения, а при этом подходе именно они определяют, как пойдет обучение на каждом этапе. Они являются важнейшим фактором, выполняя роль переключателей, определяющих дальнейшую траекторию. Сами тесты формируются из разных типов вопросов: множественный выбор, соотнесение, ранжирование и т. д.

Первые идеи об адаптивном обучении появились в середине XX века после создания «обучающей машины» американским психологом и профессором Гарвардского университета Б.Ф. Скиннером, основателем бихевиоризма. 1

Обучающая машина Скиннера

В ходе экспериментов с голубями психологу пришла мысль о создании механического приспособления, напоминающего коробку, которое «скармливало» бы студентам вопросы. В 1954 году такая конструкция была сделана. Правильные ответы вознаграждались новым академическим материалом, неправильные — приводили к повторению старого вопроса. Это мотивировало студента быстро адаптироваться и учиться отвечать правильно.

Беррес Фредерик Скиннер (Burrhus Frederic Skinner) (1904–1990) — американский психолог, изобретатель, писатель, профессор Гарвардского университета. Основал школу экспериментальной исследовательской психологии. Разработал философскую концепцию, которая впоследствии была названа радикальным бихевиоризмом. Свои идеи по созданию идеального человеческого общества описал в утопическом романе Walden Two, а анализ поведения самого человека представил в работе «Вербальное поведение» (Verbal Behavior) (1957). 2 В 2002 году назван наиболее влиятельным психологом XX века. 3

Преимущества адаптивного обучения

1. Сокращение времени на обучение разнородной группы.

2. Повышение вовлеченности обучаемых.

3. Более тщательный автоматический контроль усвоения.

Источник: sberuniversity.ru

Все об адаптивном обучении в ВУЗе

Развитие интернет-технологий и ряд внешних факторов спровоцировали повсеместное распространение новой формы обучения – дистанционной. Притом перемены были восприняты неоднозначно, но все же нашли свое отражение в системе образования.

Развитие интернет-технологий и ряд внешних факторов спровоцировали повсеместное распространение новой формы обучения – дистанционной. Притом перемены были восприняты неоднозначно, но все же нашли свое отражение в системе образования.

Современный учебный процесс кардинально отличается от привычной программы подготовки в период СССР, перестроечный этап. Сегодня он больше индивидуализирован и сконцентрирован на воспитании общества, развитии специалистов в определенном ракурсе с конкретными знаниями и навыками. Сегодня мы расскажем о таком виде подготовки, как адаптивное обучение в Вузе.

Что это такое?

Адаптивное обучение представляет собой особое направление в системе образования, которая позволяет изучать конкретные дисциплины и области, обретать целевые навыки, которые необходимы в рамках изучаемого направления. Здесь на первый план выходят профильные дисциплины, ключевые термины и понятия, а второстепенные науки отводятся на долю «свободного изучения».

Нередко адаптивное обучение приравнивают к индивидуальному. Это самая серьезная и грубая ошибка. На самом деле адаптивное образование является более узкоспециализированным. Учебный план формируется с учетом потребностей учащегося, его возможностей и способностей. Создается «особая» система и подход к учащемуся: подбираются методы обучения, формируется пакет заданий с учетом требований слушателя, работодателя, иных факторов, но при этом учебный процесс должен полностью соответствовать параметрам паспорта специальности.

Адаптивное профессиональное становление в Вузе акцентируется на сильных сторонах студента, подключая именно их в процессе изучения новшеств. Методика обучения опирается на его базу, текущую подготовку, таланты, способности. Такой подход в значительной степени облегчает покорение новых горизонтов, развитие и закрепление навыков, более глубоких знаний.

Структурные компоненты адаптивного обучения

Адаптивная подготовка учащихся предполагает выделение четырех основных элементов, на которых делается акцент в ходе подготовки новоиспеченных специалистов:

- Модель предметной области. По сути, это та научная деятельность, которая подлежит изучению. Здесь важно выделить суть: основные понятия, приемы, методы, теории, причинно-следственные связи и прочие нюансы, которые чаще всего используются на практике. Именно этому будут учить студента.

- Модель учащегося. Под этим термином понимают текущий уровень подготовки студента, то есть база знаний, с которой он пришел в ВУЗ: что он уже знает, чем умеет пользоваться. С помощью модели учащегося определяется дальнейший ориентир, траектория обучения: понятия, приемы, последовательность занятий и тем, предметы и пр. Поэтому в самом начале (или на этапе поступления) абитуриенты проходят «начальное тестирование», чтобы определить начальную подготовку, проработать учебную программу с учетом сильных и слабых сторон и пр. Программа усваивается быстрее и лучше у тех, кто обладает хорошей базой, умеет ею пользоваться.

- Модель адаптации. По сути, это образовательная программа, учитывающая последовательность занятий и тем: что, как и когда будет пройдено, усвоено и закреплено. Здесь будут отражены правила, благодаря которым студент сможет постепенно повышать свою квалификацию, продвигаться вперед, осваивать новые теоретические и практические аспекты по принципу от простого к сложному». На этой стадии происходит формирование новых качеств и знаний, их адаптация (обучение грамотно пользоваться полушечным багажом).

- Взаимодействие с преподавателями. Адаптивное обучение предполагает тесный контакт с педагогами всеми доступными и удобными способами: живое общение, переписка, онлайн-разговор и пр. Данный компонент предполагает проработку нюансов, устранение пробелов, проверку качества обучения и пр.

Принципы работы адаптивного обучения в ВУЗе

Все люди разные. Каждый воспринимает одну и ту же ситуацию по-своему на эмоциональном, физическом, интеллектуальном уровне и пр. Адаптивное обучение в системе профильного образования предполагает преобразование унифицированной программы под каждого студента с учетом его возможностей, способностей, базы и пр. Достичь данной цели можно благодаря использованию современной техники и технологий, компьютерных программ и пр. Каждый учащийся проходит тестирование, а затем программа под контролем педагога подберет «индивидуальный план занятий и заданий» для каждого учащегося, при этом дисциплина будет изучена в полной мере, но в более простой и понятной форме для каждого.

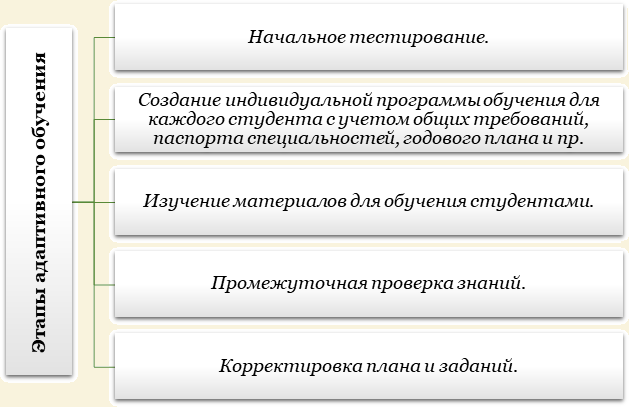

Этапы адаптивной профессиональной подготовки студентов в Вузе будут следующими:

На этой стадии необходимо определить текущий уровень подготовки учащихся: что они знают в рамках учебного курса, их сильные и слабые стороны, способности, качества, основные знания и представления по предметам и пр. Далее результаты этого этапа станут основой при конкретизации программы обучения.

- Создание индивидуальной программы обучения для каждого студента с учетом общих требований, паспорта специальностей, годового плана и пр.

- Изучение материалов для обучения студентами.

На данном этапе учащиеся осваивают теоретические материалы, выполняют предоставленные им задания, кейсы, поручения, проходят всевозможные промежуточные и итоговые аттестации для контроля знаний и навыков. При необходимости они могут связываться с преподавателями (лично или виртуально, удобным способом) для разрешения непонятных моментов, урегулирования проблем (сроки сдачи материала на проверку, уточнение отельных моментов, консультации и разъяснения).

- Промежуточная проверка знаний.

Данный этап предусмотрен учебным планом, но может иногда настигать учащихся внепланово. Он представлен в виде всевозможных устных опросов, контрольных и самостоятельных работ, тестирований, зачетов и экзаменов, написания и защиты курсовой или иной научно-исследовательской работы.

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

- Корректировка плана и заданий.

Данный этап целесообразен, если после промежуточной проверки знаний и навыков студента были выявлены явные пробелы, проблемы в усвоении предмета, модуля и пр. В этом случае педагог прорабатывает программу, дополняя его новыми материалами (теория и практика).

Подобные изменения могут привноситься после каждого проверочного рубежа или если студент часто обращается за помощью к педагогу с определённой проблемой, темой и пр.

Корректировки призваны решить проблемы в обучении разъяснить непонятные моменты закрепить пройденный материал, повысить качество подготовки.

В процессе адаптивного обучения переход на следующий уровень сложности происходит только по мере усвоения материала.

Роль, достоинства и недостатки адаптивного обучения в Вузе

Адаптивная подготовка на базе высшего профессионального образования- относительно молодая сфера деятельности, практикующаяся в единичным случаях. С одной стороны такой подход позволяет воспитать высококвалифицированных экспертов, разбирающихся в выбранной специальности, сфере деятельности на «отлично». С другой – индивидуализация учебного плана – процесс кропотливый, трудоемкий. Далеко не каждый педагог готов оценивать студента с учетом его возможностей, предрасположенностей, готовить «индивидуальный пакет» заданий и материалов, «язык» изложений основных моментов и пр.

Роль адаптивного обучения неоднозначна. Она способствует воспитанию эксперта на основе имеющихся сильных сторон и азы индивида. При этом важно сочетать индивидуальность человека и стандарты образования, унификацию. Вузам проще обучать молодых людей «классическими методами» — преподносить одну общую программу для группы слушателей, а оценивать результаты с учетом возможностей (успеваемости) каждого.

Учащиеся по адаптивной программе лучше разбираются в предметах, чувствуют более высокий процесс удовлетворенности от обучения, обладают лучшей успеваемостью. Рассматриваемая модель обучения предполагает повышение уровня самостоятельности учащихся, но не исключает систему наставничества и взаимодействия с педагогами.

Современные варианты адаптивного обучения посредством онлайн-технологий

Отечественные Вузы предпочитают не адаптивное обучение, а два сценария подготовки квалифицированных специалистов:

- Общее обучение с учетом разработанной и действующей в заведении образовательной программы;

- Индивидуальное обучение по заявлению студента, но и в этом случае образовательная программа остается прежней. Изменения – незначительные. Здесь конкретизируют сроки обучения, прохождения аттестаций, написания и зашиты курсовых/контрольных и иных работ.

По факту адаптивная модель это «микс» стандартов и индидуализма.

Адаптивное обучение успешно используется на онлайн-площадках. Сегодня мы кратко расскажем о некоторых из них:

Здесь образовательный процесс строится на дополнении и стандартной учебной программы по итогам промежуточных аттестаций. Студенты по мере освоения модуля или темы проходят проверку. Ее результаты система оценивает и при выявлении сложностей или проблем, вносит коррективы в учебную программу учащегося, предлагая самостоятельно изучить дополнительную литературу (прописывает конкретных авторов и их труды) или привносит изменения в учебный план (если время на изучение программы позволяет). Слушателям доступно свыше сотни курсов по самым разным дисциплинам и направлениям подготовки.

Данная платформа занимается подготовкой по таким научным областям, как химия, математика, биология, физика и иным точным наукам. Здесь освоение материала производится по принципу «от простого к сложному», притом дисциплины могут изучаться комплексно, с учетом взаимодействия и смежности. Обязательный этап – прохождение самоконтроля по мере изучения модуля, результаты которого влияют на дальнейший ход обучения (материалы последовательность предметов, уровень сложности заданий и пр.).

Это одна из первых адаптивных платформ в России, которая создана на базе ТГУ и IT-разработчиков. Здесь студенты могут освоить такие направления, как информатика, математика, физика, механика, химия и пр. Программа учитывает текущий уровень подготовки и строит план занятий с его учетом. Возможно обучение школьников-старшеклассников и студентов.

На сегодняшний день адаптивная модель обучения используется в качестве вспомогательного инструмента, позволяющего упростить освоение отдельных предметов, погрузиться в них проще и детальнее.

Трудности с учебой?

Помощь в написании студенческих и

аспирантских работ!

Источник: disshelp.ru

5. Адаптивные обучающие программы и их место в системе обучения

Достижения в области вычислительной техники позволили создать обучающие системы с использованием ЭВМ. Автором одной из первых таких систем ‘были Г. Паск и Дж. Сандерс. В этой системе обучение строится; на основе гибкого приспособления машины и заложенной в нее программы к индивидуальным возможностям обучающихся.

Критерием для оценки возможностей учащихся и выбора трудности заданий служат, как и в программах Н. Краудера, ошибки учащихся. Г. Паск считает, что определенный уровень ошибок необходим в обучении.

Они указывают на то, как учащийся справляется с заданием: если процент ошибок возрастает выше определенного уровня, это означает, что задания становятся чрезмерно трудными для учащегося. В этом случае он может отказаться от выполнения задания после ряда неудачных попыток. Ориентируясь на этот «сигнал», машина автоматически снижает уровень трудности заданий.

Если процент ошибок падаёт с установленной нормы, это означает, что учащийся слишком легко справляется с задачами. В этом случае учащийся может утратить интерес к заданию. С учетом этого факта машина автоматически поднимает уровень трудности заданий.

Принцип развития, использованный в организации данных пpoгpaмм, известен давно, но его реализация в программированном обучении стала возможной лишь недавно и, главным образом, это было связано с развитием вычислительной техники. Напомним, что одним из главных условий развития является поддерживание оптимального уровня трудности учебных заданий. Этот уровень индивидуален.

Кроме этого, нужно учитывать, что индивидуальный уровень доступной трудности заданий может меняться в процессе обучения. Все это должна учитывать обучающая программа, даже если она из разряда программированных. Для этого нужно иметь не только множество учебных программ разного уровня сложности, но и программы развития.

В этом случае обучающая машина вначале должна тестировать учащегося, т. е. определять, на каком уровне трудности он может начать работать. Впоследствии она должна поддерживать тот уровень, который приемлем для учащегося. В адаптивных программах для этого используются ошибки учащихся. Они позволяют корректировать уровень трудности индивидуальных заданий с учетом возможностей учащегося.

В настоящее время, используются и более сложные обучающие системы. Они позволяют накапливать и использовать разнообразную информацию — о том, как учащийся учится,к какой информации обращается, какие ошибки совершает и т.д.. На основе анализа этой информации производится планирование и корректировка работы учащегося. Одной из таких систем является система ПЛАТО, разработанная в Иллинойским университете США «[1].

О дидактических, развивающих и других возможностях адаптивных программ в общих чертах можно судить по тому, как они организованы и как используются. Можно сказать, что они совершеннее линейных и разветвленных. Однако это характеризует их возможности в сравнении с уже рассмотренными обучающими программами, которые, как уже отмечалось, достаточно ограничены.

Гораздо важнее и интереснее сравнить их с точки зрения реализации в обучении принципов развития, индивидуализации и вариативности обучения. С этой точки зрения, самым существенным в них является возможность автоматического регулирования трудности заданий, что позволяет, в принципе, индивидуализировать обучение. То есть они способствуют переходу от среднего и массового обучения к индивидуализированному. И как уже отмечалось выше, поддерживание оптимального для учащегося уровня трудности заданий •является одним из условий, обеспечивающих более оптимальные условия обучения, а следовательно, и большую его эффективность.

Анализ структуры и организации этих программ показывает, что переход к более высокому уровню (более сложным задачам) в значительной степени определяется не программой, а самим учащимся. Задача программы состоит в этом случае в том, чтобы своевременно и быстро отреагировать на происшедшие изменения в деятельности. В этом смысл ее адаптивной функции: машина «приспосабливается» к изменениям, происходящим в деятельности учащегося’.

Анализ структуры и организации этих программ показывает, что переход к более высокому уровню (более сложным задачам) в значительной степени определяется не программой, а самим учащимся. Задача программы состоит в этом случае в том, чтобы своевременно и быстро отреагировать на происшедшие изменения в деятельности. В этом смысл ее адаптивной функции: машина «приспосабливается» к изменениям, происходящим в деятельности учащегося’.

Эта особенность является существенной характеристикой данных программ, и, добавим, не случайной характеристикой. Она отражает особенности подхода к объекту обучения ее авторов.

В ряде высказываний об обучении Гордон Паск говорит о том, что объектом теоретического анализа и описания в обучении для него является система взаимодействий между организацией «в мозге студента» и некоторой частью окружающей среды, определяемой программой обучения [7] с. 249. Из этого высказывания видно, что объект обучения рассматривается им как естественный объект. Скиннера и Краудера он критикует не за то, что у них в принципе неверный подход к рассмотрению» этого объекта, а за то, что они слишком упрощенно представляют и описывают этот объект. «Итак,—пишет он, — мы утверждаем, что условие черного .ящика невозможно принять за основу» [7, с. 249]. Иначе говоря, Г. Паск утверждает, что функционирование такого сложного объекта, как мозг человека, невозможно представить в виде «черного ящика». За основу программирования Гордон Паск предлагает принять понятие о самоорганизующей системе.

Но это, однако, не меняет существа дела: мозг человека — это биологическая, естественная по природе система, •хотя и очень сложная. Самоортанизующаяся система – это, все же, по сути, машина, хотя и сложно организованная и ограниченно приспособленная к возможностям человека. Между машинами и человеком – существенная и принципиальная разница.

Существенно и то, что у Г. Паска сохраняется в принципе тот же подход к описанию объекта, что и у критикуемых им авторов. Он пишет: «Mы можем обсуждать эту систему (систему обучения) в терминах объективного .языка, используя такие выражения, как «стимул», «реакция» и «результат». Как видим, основная схема для описания объекта обучения остается у него тот, что и у других представителей поведенческой (бихевиористской) психологии.

Итак, развитие представляет в этом случае как самораскрытие исходно заложенных в ученике возможностей, а обучение служит для того, чтобы всемерно помогать .(способствовать) этому самораскрытию возможностей обучающихся. Но обучение не может вмешиваться в этот естественный по своей природе процесс и не может произвольно и целенаправленно менять его.

Характеризуя такой (подход к рассмотрению проблемы обучения и развития, советский психолог Л. С. Выготский писал: «Обучение, которое ориентируется на уже завершенные циклы развития, оказывается бездейственным с точки зрения общего развития ребенка, оно не ведет за собой процесса развития, и само плетется у него в хвосте». «Но только то обучение, — говорит Л.С. Выготский, — является хорошим, которое забегает вперед развитию» ( [5, с. 449]. Учитывая это, можно оказать, что адаптивные обучающие программы не обеспечивают развития в указанном выше смысле, а лишь позволяют приспособиться к учащемуся в плане выбора оптимальных для него заданий. Но это не фактор, стимулирующий развитие мышления (шире — познавательной деятельности) учащегося. Тем не менее, согласимся с тем, что принцип индивидуализации в данном случае частично реализован и это существенный фактор в плане перехода от ориентации на «среднего» ученика в массовом обучении к индивидуализированным формам обучения.

Источник: psyhoinfo.ru