Что такое адаптивное образование и почему оно изменит наши школы, университеты и даже онлайн-курсы

На московской конференции EdCrunch умные взрослые люди — от исследователей из Гарварда и ВШЭ до основателей edX и KidZania — два дня обсуждали будущее образования: мультики вместо лекций, мини-монстры вместо портфолио и, конечно, роботы вместо людей. «Нож» уже представлял конспект этих и других веселых, но оттого не менее важных трендов с конференции, а также интервью с американским исследователем о том, почему ЕГЭ — это все-таки хорошо и когда тесты научатся измерять нашу креативность (в 2021-м).

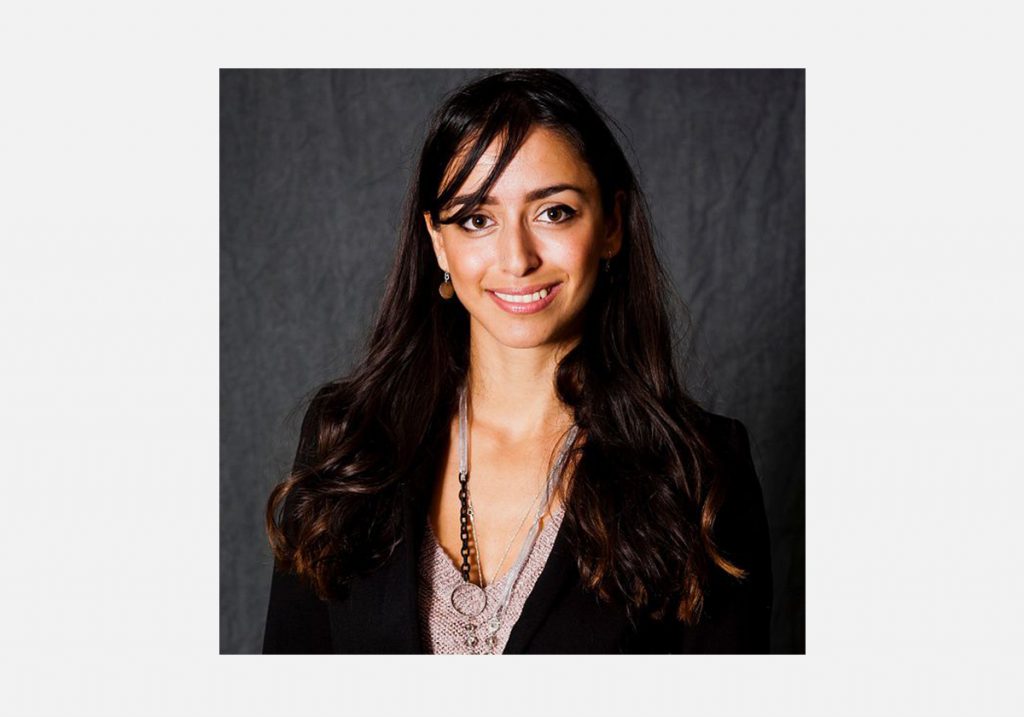

Сегодня — третья часть отчета с EdCrunch, и самая серьезная: Ани Агабабян, разработчица из McGraw-Hill Education, шаг за шагом объясняет, как устроена технослежка за учениками, также известная как адаптивное обучение, и почему она пойдет всем на пользу. А еще говорит, что в гостях (в Финляндии) хорошо, а дома (что в России, что в США) все-таки по-другому и тоже, в общем, неплохо.

Адаптированная рабочая программа

— Давайте начнем с дискуссии на EdCrunch, в которой вы принимали участие. Она называлась «Будущее индивидуального подхода в обучении и роль адаптивных систем». Сможете объяснить простыми словами, о чем шла речь и почему это важно?

— Главный тренд в образовании — количество учащихся непрерывно растет. В то же время все более популярным становится дистанционное обучение. Поэтому нужны образовательные технологии, которые будут, с одной стороны, подстраиваться под каждого отдельно взятого ученика или студента, а с другой — будут, скажем там, масштабируемыми. Адаптивные системы как раз и позволяют подстраиваться под темп разных учащихся. Или предлагать им учительскую помощь тогда, когда она нужна именно им, а не их одноклассникам или однокурсникам.

Кроме того, на конференции мне стало понятно, что в России сейчас огромный спрос на онлайн-курсы. Университеты их вводят в программы. Что в МООС вдохновляет лично меня — это масштабность. Один курс становится источником знаний для огромного числа студентов.

— Вообще не уверена, что все началось именно со Скиннера. Ведь его идея состояла в том, что позитивные подкрепления закрепляют желательное поведение.

Наша задача — уловить сам паттерн вашего обучения. Неважно, насколько оно успешное, делаете вы правильные или неправильные вещи. Машине нужно научиться думать именно так, как думаете вы.

Потом она может помочь с максимальной эффективностью. Убедиться, что вы не просто заучиваете что-то и сразу забываете, а можете передать эти знания другим или применить их в новой области. Следить, чтобы вы не засиживались часами за сложным заданием — а если такое происходит, то предложить что-нибудь попроще, а к трудному обязательно вернуться позже.

Что такое адаптивная вёрстка?

— Какова роль живых людей в адаптивном образовании? Нашей задачей становится просто написать верную программу и поддерживать ее работу или все-таки быть медиатором между программой и учениками?

— Смотрите, адаптивные технологии — это, по сути, машинка. На входе у нее ваши образовательные привычки и модель содержания, которую нужно освоить. На выходе — карта наиболее эффективного обучения.

Люди — по-прежнему сердце образовательного процесса. Технологии нужны только для того, чтобы помогать им — с возрастающим числом студентов, с бюрократическими требованиями, с нехваткой времени.

Кроме того, работая над нашими программами, мы сотрудничаем с живыми профессорами, которые шаг за шагом объясняют нам свои методики, начиная с требований к отчетам и заканчивая типами данных, которые нужно собрать.

— Ваши исследования в основном посвящены физике и математике. Работают ли аналогичные методы для других дисциплин — гуманитарных или творческих?

— Интересно, что вы спрашиваете об этом. Кажется, в России огромный спрос на изучение языков. И да: в своем последнем исследовании я работала как раз с преподаванием языков — французского, немецкого и испанского. А детектор, который определяет, когда человек уйдет с курса, мои коллеги тестировали на 17 разных предметах, в том числе на общественных и гуманитарных науках.

— Какие страны сейчас находятся в образовательном авангарде, если говорить об адаптивности и об образовательных технологиях вообще?

— Ох, об этом любят писать в газетах. В США принято прибедняться, волноваться из-за низких показателей по математике и естественным наукам. Равняться на Финляндию.

В общем, если верить статистике, то лучше всего учат в скандинавских странах, и особенно в Финляндии. У них самые высокие показатели по международным тестам вроде PISA. У них самые квалифицированные учителя, высокий уровень удовлетворенности образованием.

— То есть России если на кого и ориентироваться, то на США?

— Ну, вас можно сравнивать с США по размеру, по социальной структуре, по бедности. Другим сравнением мог бы быть Китай — но там, конечно, совсем другая культура.

— А есть еще страны с исключительным подходом к образованию, кроме Финляндии?

— Нидерланды, например. Там очень рано начинают учить иностранным языкам. Это связано с внешкольной реальностью. Английский у них — официальный язык для медицины, исследований. То есть иностранцы могут приехать в Голландию и почти сразу начать работать по профессии.

Но это, конечно, еще и сразу делает голландских школьников членами международного комьюнити.

— Давайте вернемся в Россию. Во многих местных школах почти нет технологичного оборудования: несколько ноутбуков, пара смарт-досок, и только. Адаптивность в таких условиях, наверное, невозможна.

— Знаете, в большинстве стран мира точно так же. Но ведь сейчас почти у всех есть мобильные телефоны. И они должны не отвлекать от учебы, а помогать с ней.

В McGraw-Hill Education мы разрабатываем программы не только для компьютеров, но и приложения, которые позволяют выполнить тесты или читать заданное прямо с телефона.

Это еще и помогает людям с особыми возможностями здоровья: над каждым предложением работает команда, которая адаптирует его. Они, например, знают, что некоторые цвета не должны оказываться рядом или, грубо говоря, что темно-синий текст на светло-голубом фоне — плохая идея. Есть целые книжки с гайдлайнами, они обновляются каждый год.

Кроме того, в классе компьютеров, конечно, может не быть, но дома-то чаще всего есть. В крайнем случае, почти во всех школах есть открытые компьютерные классы. И это тоже нужно использовать. На уроках ученики могут индивидуально обсуждать с учителем трудности, которые возникли у них при работе над домашним заданием. Хотя вообще, конечно, хочется, чтобы технологии все-таки распространялись.

— Может быть, существуют российские адаптивные разработки, которые блистают на международном уровне?

— Очень хотелось бы о них узнать! В России я последний раз была в 17 лет — приезжала в Сочи на каникулы, а на научных конференциях с исследователями отсюда ни разу не пересекалась. Но здесь познакомилась с Николаем Вяххи, основателем Stepik’а, — это по-настоящему интересная платформа. А все остальное, кажется, направлено на изучение языков.

Статистика конкурса Stepik Contest

«За время проведения конкурса участники создали на платформе 61 курс, самыми популярными оказались темы Applied Computer Science (16 курсов), Python и Java (по 11 курсов), но однако до этапа регистрации добрался уже 41 курс, а соответствовали требованиям 29 из них. Конкурс проводился на английском языке, география участников оказалось довольно разнообразной — Россия, Украина, Великобритания, Бангладеш, Египет, Канада, Польша.

31 марта мы закрыли регистрацию и через 10 дней предъявили курсы для проведения голосования среди учащихся платформы. Это было сделано для того, чтобы достичь сразу двух целей: честного голосования и проверки, подходят ли созданные уроки для адаптивного обучения. Мы соединили все уроки в большие адаптивные курсы, и их получилось 4:

Computer Science (решили объединить две номинации);

Java, а теперь это Adaptive Java с еще большим числом задач;

JavaScript;

Data Science».

Из блога компании Stepik

Еще я перед конференцией прочитала штук восемь статей Исака Фрумина. Он руководит Институтом образования ВШЭ. Очень качественные исследования! Набралась представлений о культуре. Удивилась, что у вас есть в университетах разделение между преподаванием и исследовательской работой.

У нас, даже если профессор сам не работает над исследованиями, он обязательно взаимодействует с научными кластерами университета. Но, кажется, вы сейчас тоже двигаетесь в эту, правильную, сторону.

— Что бы вы посоветовали читать про образование тем, кто живет здесь, но хочет быть в курсе международного контекста?

— Думаю, лучший способ — следить за материалами конференций. Например, если речь идет об исследованиях образования, то важны International Conference of Learning Sciences (ICLS) и International Conference of Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). Адаптивные технологии и большие данные обсуждаются на International Educational Data Mining (EDM) и Artificial Intelligence in Education (AiED). Еще, конечно, я читаю научные журналы — Journal of Learning Sciences, Journal of Learning Analytics. Слежу за лабораториями Университета Карнеги–Меллон в Питтсбурге, за журналами Learning Analytics и Learning Science.

А перед конференцией, кстати, читала российский сайт «Мел». Еще слушаю подкасты, например, “10-Minute Teacher Podcast”. Это важно, чтобы узнавать о самых-самых последних новостях. И твиттер! По хештегам, связанным с конференциями, находится масса интересного.

Источник: knife.media

Адаптивное обучение в вузе: что это такое, методы, этапы, платформы

Вынужденный переход на дистанционное обучение и развитие новых технологий изменяют облик современного образования: появляются новые учебные методики и подходы, которые соответствуют требованиям времени.

Так, в нашу жизнь постепенно проникают понятия «E-Learning» (электронное обучение), «МООС» (массовое открытое онлайн образование), «Lifelong Learning» (обучение в течение всей жизни), «адаптивное обучение» и многие другие.

В этой статье мы подробно поговорим о последнем термине. Вы узнаете, что такое технология адаптивного обучения, какие методы лежат в её основе, где используется и действительно ли она эффективнее традиционного образования.

Хотите оставаться на связи и получать самые свежие новости из мира образования первыми? Подписывайтесь на наш информационный ресурс. И не забывайте — в отдельном Telegram-канале вас всегда ждут приятные акции и скидки от компании.

Что такое адаптивная система обучения

Все мы разные. Один поступает в университет со значительным багажом знаний, быстро усваивает новую информацию и скучает, в сотый раз слушая знакомый материал. А другому нужно больше времени на изучение и постоянная поддержка преподавателя. Невозможно создать универсальную программу, которая бы подходила всем. И адаптивная система обучения как раз призвана решить эту проблему.

Итак, давайте дадим определение адаптивному обучению:

Адаптивное образование — это система технологий, которые в каждый момент времени анализируют результаты обучения студента, учитывают его особенности и корректируют образовательную программу, а иногда и метод обучения.

Нужна помощь?

Доверь свою работу кандидату наук!

Узнать стоимость бесплатно

Образовательные цели адаптивного обучения

Считается, что адаптивное обучение поможет достичь такие образовательные цели, как:

- Сократить затраты студентов на обучение.

- Сформировать индивидуальную программу.

- Сделать процесс обучения лёгким и гибким.

- Увеличить эффективность обучения.

- Поддерживать высокий уровень вовлечённости в образовательный процесс.

- Прогнозировать стратегии обучения студентов на основе анализа больших данных.

История появления адаптивного обучения

На самом деле, вопрос адаптивности преподавания с учётом особенностей обучающихся далеко не новый. Первые научные работы на эту тему встречаются уже в китайских, еврейских и греческих трактатах, написанных в первом веке нашей эры. Однако, автором адаптивной системы обучения считается Б. Ф. Скиннер.

Ярчайший представитель бихевиоризма, Скиннер заложил основы программируемого обучения и стал первым использовать для этих целей технику. Он опирался в своей теории на два требования: отказ от контроля в пользу самоконтроля и переход на педагогическую систему самообучения.

Даже реформа российского высшего образования, которая значительно увеличила объём самостоятельной работы студентов, преследует те же цели — адаптировать процесс учёбы под запросы, способности и индивидуальные особенности личности каждого учащегося. Но полноценно разрабатывать и внедрять технологии и модели адаптивного обучения удалось лишь с появлением персональных компьютеров и инноваций в сфере искусственного интеллекта.

Когда стоит применять адаптивное обучение

Чтобы ни говорили эксперты о плюсах адаптивного обучения, оно подходит далеко не всем и не всегда. Давайте разберёмся, в каких случаях технология сработает, а в каких от неё лучше отказаться:

| Адаптивное обучение подходит | Лучше поискать другую технологию |

| Обучаемый только начинает изучать предметную область или знает её на среднем уровне. | Если студент хочет сам заниматься целеполаганием, искать материалы, делать свои ошибки и получать результаты. |

| Хочет быстро получить конкретные знания по предмету. | Высокий уровень самоконтроля и навыки тайм-менеджмента. |

| Низкий уровень самоконтроля, нужен чёткий график и поддержка. | Знания, которые составляют предметную область, часто меняются. Например, курсы валют или ставки по кредитам в банковской сфере. |

| Предметная область стабильная и не предполагает быстрых изменений. | |

| У вуза или компании много студентов, которых нужно обучить. |

Как работает адаптивное обучение

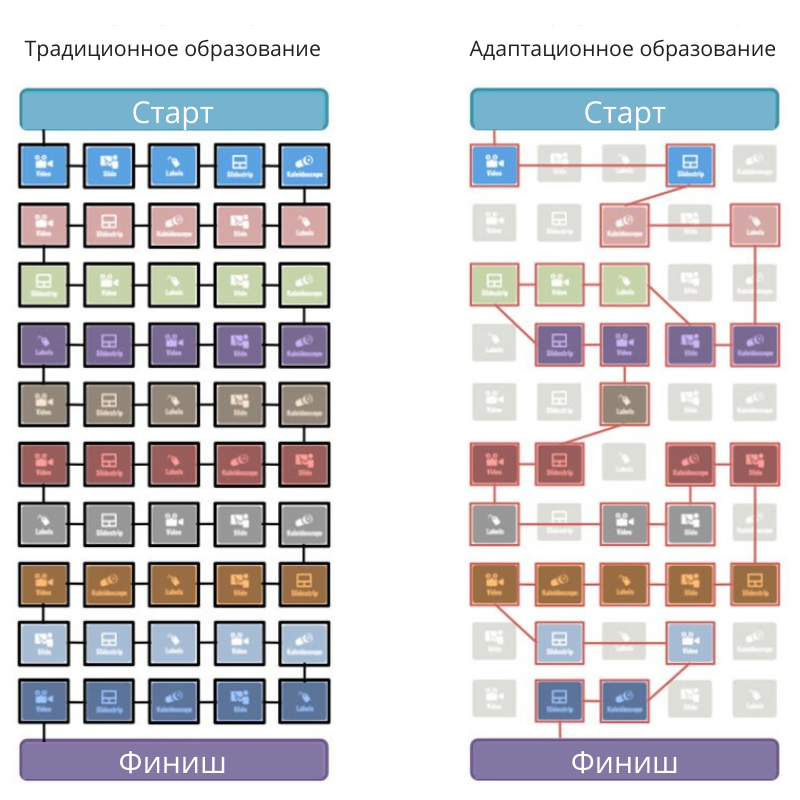

Классическое обучение в вузе выглядит так: есть чётко определённая программа, единая для всех обучаемых. В центре этой системы — преподаватель, который передаёт знания. Учитывать индивидуальные особенности студентов при таком подходе нет ни времени, ни возможностей — ни один человек не способен качественно отслеживать прогресс большого количества людей и корректировать процесс учёбы, исходя из этих данных.

А компьютер может. Именно поэтому разработчики платформ адаптивного обучения используют технологии искусственного интеллекта для сбора и обработки больших массивов данных. Это позволяет, не убирая преподавателя из центра системы, создавать возможности для индивидуального обучения каждого студента в рамках одного курса.

Этапы адаптивного обучения

Как выглядит процесс такого типа обучения? Чтобы рассмотреть этот вопрос подробнее, нужно сказать пару слов об этапах разработки самого адаптивного обучения.

Создание адаптивных обучающих курсов связано с двумя областями: моделью предметной области и моделью студента. Первая — это своеобразное хранилище знаний, которые разработчики распределяют по темам, выстраивая логичные связи между отдельными разделами и прописывая правила перехода на разные уровни. А модель студента является индивидуальным путём приобретения знаний каждым учащимся.

Все эти массивы данных изучаются и анализируются искусственным разумом, вырабатывая рекомендации для новых участников. В этом состоит сущность адаптивного обучения.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.

А со стороны студента этапы обучения, как правило, выглядят следующим образом:

- Предварительное тестирование.

- Разработка индивидуального плана обучения на основе результатов теста.

- Изучение обучающего материала и примеров.

- Закрепление новых умений и навыков с помощью тестов или упражнений.

- Поддержка во время обучения, связь с преподавателем.

- Промежуточная проверка знаний.

- Корректировка уровня заданий и тем, в зависимости от результатов.

Многие онлайн-платформы, которые используют адаптивный метод обучения, применяют разные разные способы адаптации нового материала:

- повышают уровень сложности контента;

- повышают уровень практических заданий;

- предоставляют новые материалы в определённом порядке.

Выбор стратегии обучения зависит от технических возможностей самой платформы и предметной области курса.

Тип адаптации с предоставлением материалов в определённом порядке считается самым сложным, потому что требует обработки большого количества данных.

Платформы адаптивного обучения

Технологии, которые используют платформы адаптивного обучения, к сожалению, не позволяют охватить все дисциплины, чаще ограничиваясь областями знаний, в которых есть чёткие правила, формулы и ответы: например, STEM-дисциплины и медицина. Так, за бортом образовательных разработок этого направления оказались гуманитарные науки.

Дисциплины из области STEM — это предметы образования, которые относятся к науке, технологиям, инженерии, математике.

Итак, какие платформы существуют на рынке образовательных услуг:

- Knewton.

- Smart Sparrow.

- MyLab.

- ALEKS.

- Cerego.

- CogBooks.

- LearnSmart.

- Open Learning Initiative.

- Realizeit.

- Plario — российская платформа.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые платформы адаптивного обучения и их особенности.

Knewton

Одна из самых популярных и известных в мире платформ адаптационного обучения Knewton. Её разработчики применяют одну из самых сложных методологий. Она строится на технологии планирования индивидуального пути развития студента и сложной модели, которая оценивает учебный прогресс. То есть студент выполняет ряд заданий и отправляет результаты системе. Она их обрабатывает, видит, какие темы вызвали сложность, и даёт обратную связь преподавателю и студенту, предлагая конкретные разделы для дополнительного изучения.

Сфера знаний: дисциплины из области STEM. Стратегия адаптации: порядок предоставления материалов.

Smart Sparrow

Платформа Smart Sparrow — это платформа адаптивного обучения, которая реализует курсы по изучению химии, программирования и других точных наук. В процессе учёбы используются стратегии предоставления контента и индивидуализированный порядок материалов.

ALEKS

На платформе адаптивного образования ALEKS обучают химии и математике не только школьников и студентов, но и представителей бизнеса. Они создают курсы, в образовательном пространстве которых все задачи связаны друг с другом. В качестве стратегии используют адаптацию заданий и порядок предоставления материала.

CogBooks

Платформа CogBooks — это один из образовательных проектов фонда Мелинды и Билла Гейтса. Сферы знаний, которым обучают студентов — биология, история, статистика и другие. Стратегия — адаптация контента и порядок предоставления материала.

Plario

Совместная инициатива Томского государственного университета и IT-разработчика ENBISYS — это реализация методов адаптивного обучения в российском образовании. Пока на платформе Plario действует только «Выравнивающий курс математики» для учеников школ, абитуриентов и студентов вузов. Но если технология приживётся, можно ждать и другие обучающие программы.

Посмотри примеры работ и убедись, что мы поможем на совесть!

Хочу посмотреть примеры

Эффективность адаптивной системы обучения

Говорят, за адаптивным обучением будущее. Это бесспорно. Однако пока не существует полноценных исследований, которые бы доказывали его высокую эффективность и преимущества перед классическим офлайн-образованием. А те, что есть, дают противоречивые результаты. Что можно сказать точно:

- процент студентов, которые дошли до конца адаптационного курса, выше, чем у обычных электронных программ;

- показатели успеваемости либо выше, либо соответствуют обычной форме обучения;

- студенты чаще чувствуют удовлетворённость после прохождения адаптационного курса, чем обычного;

- больший уровень вовлечённости в обучающий процесс;

- часто более высокий уровень мотивации.

Теперь вы знаете, что такое адаптивное обучение, для каких предметов его используют и что оно уже частично применяется в российских вузах, а значит, есть шанс увидеть скорые изменения всей системы образования. Пока желаем успехов в традиционном обучении! И помните — если нужна помощь в написании любого вида работ, обращайтесь в студенческий сервис.

Источник: zaochnik.ru

Адаптированная образовательная программа (пример)

АОП — адаптированная образовательная программа.

В АОП прописываются особые условия, которые необходимо создать ребенку во время обучения, цели по академическим дисциплинам и коррекционный блок. Обязательно прописывается работа с поведением, задачи по коммуникации и социализации.

АОП составляется всеми специалистами, которые работают с ребенком. То есть и учитель младших классов, и учитель, дефектолог, лого пед. По целям прописывается ответственность каждого из педагогов. Например, если ребенок большую часть времени проводит в ресурсном классе, то за его цели по академическим дисциплинам отвечает дефектолог, если в общеобразовательном — то учитель класса. АОП составляется на основании той программы, которая утверждена в школе для каждого уровня.

После разработки АОП обсуждаются и утверждаются на школьном консилиуме и предоставляются на ознакомление родителям. Если в школе есть и другие дети с ОВЗ и инвалидностью, которые не посещают ресурсный класс, то на них также составляются АОП . Разница в том, что для учеников в РК составляются еще поведенческие программы и учебные планы индивидуальных занятий с тьютором.

Кто мы

Региональная общественная организация помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт»

ИНН 7728401787

КПП 772801001

ОГРН 11377990160246

Источник: contact-autism.ru

Адаптивная программа это что

Анализ теории и практики инклюзивного образования в высшей школе свидетельствует об актуальности разработки алгоритма адаптации рабочих программ дисциплин для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. Также данный алгоритм может быть использован и в процедуре экспертизы рабочих программ в целом или отдельных ее разделов. В основу разработки данного алгоритма авторами положен метод «опорных вопросов», позволяющий понять логику разработки алгоритма и представить смысл каждого этапа адаптации программы. В качестве примера приведен алгоритм адаптации рабочей программы дисциплины «Орнитология» направления подготовки 06.03.01 «Биология» (бакалавриат) к условиям инклюзивного образования. Для визуализации процесса разработана схема, в которой пошагово представлены необходимые действия пользователей.

адаптация образовательных программ

обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья

образовательные технологии

инклюзивное образование

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» (приказ от 7 августа 2014 г. N 944).

2. Егоров П.Р. Создание специальных условий обучения студентов с особыми образовательными потребностями / П.Р. Егоров // Сибирский педагогический журнал. – № 5. – С. 152–154.

3. Инклюзивное образование – доступное образование – безбарьерная среда : материалы второй международной научно-практической конференции, г. Якутск, июнь 2014 г. / [ред. Е.И. Михайлова]. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2014. – 272 с.

4. Профессиональный стандарт педагога N 544н. от 18.10.2013.

5. Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательных учреждениях: Методический сборник / ред. С.В. Алехина. – М.: МГППУ, 2012. – 64 с.

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг. № 495 от 23.05.2015.

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015).

В настоящее время одним из важнейших направлений развития российского образования является обеспечение доступности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В «Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы» поставлена цель увеличения доли образовательных организаций высшего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья [6].

Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей в Федеральном законе «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обозначается термином «инклюзивное образование» (п. 27 ст. 2 гл. I).

Законом регламентируется право на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, которое обеспечивается созданием необходимых условий: «.. для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» (п. 5.1 ст. 5 гл. I) [7].

В профессиональном стандарте педагога к необходимым профессиональным умениям относят способность использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации учебной, проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образовательные технологии (в т.ч. при необходимости информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы и т.д.) по адаптированным образовательным программам – с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья [3].

Следуя принципу преемственности в образовании, это профессиональное умение должно содержаться и в профессиональном стандарте преподавателя высшей школы. Однако такой стандарт находится в настоящее время на стадии проекта.

Кроме этого, в системе общего среднего образования получила распространение практика создания организационно-педагогических условий для обучения, воспитания и социализации учащихся с ОВЗ: разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, адаптируются образовательные программы, вводятся дистанционные формы обучения [1, 2, 4]. В школах накапливается практический опыт формирования инклюзивной культуры у субъектов образовательного процесса.

К сожалению, в системе высшего профессионального образования темпы развития данного направления отстают от предыдущей степени образования. Приходится констатировать, что в области обеспечения условий для получения качественного образования лицами с ОВЗ нарушен принцип преемственности.

Наблюдается противоречие между созданием необходимых организационных и психолого-педагогических условий для обучения, воспитания и социализации учащихся с ОВЗ в школах, и отсутствием таких условий на ступени высшего профессионального образования.

В этой связи необходимо решать проблему адаптации образовательного процесса в высшей школе к особым образовательным потребностям студентов с ОВЗ. Важнейшей составляющей данного процесса является адаптация основных образовательных программ, программ учебных дисциплин для обучения студентов с ОВЗ.

Проведенный анализ теории и практики инклюзивного образования в высшей школе и выявленное противоречие свидетельствуют об актуальности разработки алгоритма адаптации рабочих программ дисциплин для обучения студентов с ОВЗ.

В основу разработки алгоритма адаптации рабочей программы дисциплины к условиям инклюзивного образования положен метод «опорных вопросов» (таблица). Данный метод позволяет понять логику разработки алгоритма, отчетливо представить смысл каждого этапа адаптации программы, что особо значимо для использования данного алгоритма на практике.

Ответы на вопросы, относящиеся к различным пунктам программы, позволят пользователям, осуществляющим адаптацию рабочей программы к условиям инклюзивного образования, понимать смысл вносимых изменений в отдельные разделы программы. В комментариях разработчиков алгоритма разъясняется суть вносимых изменений.

Алгоритм адаптации рабочей программы дисциплины «Орнитология» направления подготовки 06.03.01 «Биология» (бакалавриат) к условиям инклюзивного образования

Источник: top-technologies.ru